Sommaire

Introduction

Depuis le lancement du programme des nouvelles extensions génériques de noms de domaine (New gTLD Program) en 2012 par l’ICANN, l’univers des noms de domaine a profondément évolué. Ce programme a permis l’introduction de centaines de nouvelles extensions thématiques, géographiques ou sectorielles (.shop, .paris, .app, .law, etc.), offrant aux entreprises des opportunités de positionnement en ligne. Toutefois, cette diversification s’accompagne de risques accrus de cybersquatting et d’atteintes aux marques, obligeant les titulaires de droits à adapter leurs stratégies de protection. Il convient d’être conscient des enjeux, notamment à la veille de l’ouverture d’un second cycle de nouvelles extensions en 2026.

La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) demeure le mécanisme central et universel de résolution des litiges portant sur les noms de domaine enregistrés de mauvaise foi, qu’il s’agisse d’extensions anciennes (.com, .net) ou nouvelles. Elle doit aujourd’hui composer avec un volume croissant de litiges et des contextes plus variés, nécessitant des approches plus ciblées.

Le présent article propose un panorama complet des évolutions depuis la première affaire emblématique Canyon.bike en 2014, expose les tendances récentes en matière de contentieux UDRP liés aux nouvelles extensions, et présente les recommandations stratégiques pour les titulaires de marques en 2025.

Contexte et portée de l’UDRP pour les nouvelles extensions

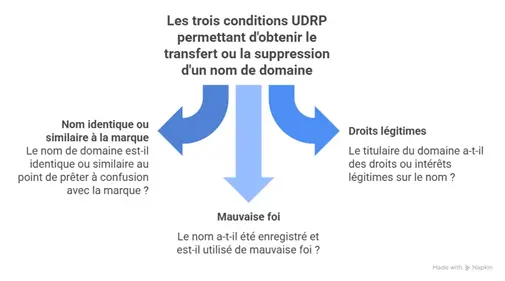

L’UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, s’applique à toutes les extensions génériques de noms de domaine (gTLD), qu’elles soient historiques ou issues du programme des nouvelles extensions. Elle permet à un titulaire de marque d’obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque trois conditions sont remplies :

- le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque,

- le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom,

- le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Ce dispositif s’impose donc à l’ensemble des nouvelles extensions, garantissant une cohérence juridique à l’échelle mondiale.

Évolution des nouvelles extensions depuis 2014

Croissance et diversification des gTLD

Depuis 2014, le nombre d’extensions disponibles a connu une progression fulgurante, dépassant aujourd’hui 1 200 gTLD délégués. On distingue plusieurs catégories :

- Extensions thématiques (.shop, .tech, .app), ciblant des secteurs d’activité précis,

- Extensions géographiques (.paris, .london), valorisant l’ancrage local,

- Extensions communautaires ou spécialisées (.law, .bank), assorties souvent de critères d’éligibilité stricts.

Tendances et extensions les plus utilisées

Certaines extensions nouvelles se sont imposées rapidement grâce à leur caractère universel et à leur potentiel marketing, telles que .xyz, .online ou .shop. Elles sont devenues des cibles privilégiées des cybersquatteurs, nécessitant une surveillance renforcée.

Jurisprudence et décisions marquantes

L’affaire Canyon.bike (2014)

Cette décision reste la première affaire UDRP connue portant sur une nouvelle extension. Elle a confirmé que l’extension, en elle-même, n’influe pas sur l’évaluation de la similarité entre la marque et le nom de domaine : c’est l’élément situé avant le point qui est déterminant.

Développements jurisprudentiels récents

Depuis 2014, de nombreuses affaires ont concerné des nouvelles extensions. Les panels UDRP appliquent les mêmes critères aux gTLD récents qu’aux anciens, tout en tenant compte du contexte spécifique de certaines extensions, notamment lorsque l’extension peut renforcer le lien avec le secteur visé par la marque. Les décisions montrent aussi une vigilance accrue envers les enregistrements multiples dans des extensions différentes visant une même marque.

Enjeux et stratégies pour les titulaires de marques

Surveillance et anticipation

La multiplication des extensions rend indispensable la mise en place d’une surveillance automatisée et ciblée sur les termes correspondant à la marque, dans toutes les extensions pertinentes.

Choix des procédures adaptées

En fonction du dossier, plusieurs options sont possibles :

- UDRP : pour obtenir un transfert ou une suppression définitive,

- URS (Uniform Rapid Suspension) : pour des cas manifestes de cybersquatting, permettant une suspension rapide,

- Procédures locales : comme Syreli pour le .fr, lorsque le nom de domaine relève d’un ccTLD.

Constitution de dossiers solides

La réussite d’une plainte repose sur la capacité à démontrer clairement les trois critères de l’UDRP, avec des preuves tangibles de la notoriété de la marque et de la mauvaise foi du défendeur (ex. enregistrements multiples, usage trompeur, redirections vers des sites concurrents).

Conclusion

Les nouvelles extensions offrent aux entreprises des possibilités inédites pour leur visibilité en ligne, mais aussi de nouveaux terrains d’atteintes aux droits. La procédure UDRP conserve toute sa pertinence et son efficacité, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale combinant veille, action rapide et choix judicieux des procédures.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits sur l’ensemble des extensions, en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Qu’est-ce qu’un new gTLD ?

Il s’agit d’une extension générique de nom de domaine introduite après 2012, comme .shop, .paris ou .app, permettant d’élargir les choix de noms de domaine.

L’UDRP s’applique-t-elle aux nouvelles extensions ?

Oui, elle couvre toutes les extensions gTLD approuvées par l’ICANN, anciennes ou récentes.

Faut-il surveiller toutes les extensions ?

Il est recommandé de cibler les extensions pertinentes pour votre secteur et votre marché, afin d’optimiser le coût et l’efficacité de la veille.

Peut-on attaquer plusieurs noms de domaine dans une même procédure ?

Oui, si les domaines ont un titulaire commun et que les circonstances le justifient.

Comment prouver la mauvaise foi du défendeur ?

Par des éléments comme la notoriété de la marque, la redirection vers un site concurrent ou l’offre de vente du domaine à prix excessif.