Sommaire

Introduction : un paradoxe en droit des marques

En principe, les droits de marque sont territoriaux : pour s’opposer à l’enregistrement d’un signe dans un pays, il faut disposer d’un droit préexistant dans ce même territoire. Pourtant, dans l’espace interaméricain, une exception existe. Grâce à la Convention générale interaméricaine de 1929, il est possible d’obtenir le rejet d’une demande de marque, même sans titre enregistré localement, dès lors que certaines conditions sont réunies.

La Convention Interaméricaine de 1929 : un instrument méconnu mais puissant

La General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, adoptée à Washington en 1929, regroupe actuellement neuf États parties ayant ratifié la Convention : les États-Unis, Colombie, Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et Pérou. Ces pays se sont officiellement engagés à appliquer ses dispositions, ce qui leur permet de bénéficier des mécanismes de protection et d’opposition prévus par la Convention.

En revanche, certains signataires de la Convention, tels que la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, le Mexique, l’Uruguay et le Venezuela, ont simplement signé le texte sans procéder à sa ratification. Ainsi, bien que leur signature marque une volonté de soutenir le principe de la protection des marques à l’échelle interaméricaine, ces pays ne sont pas juridiquement contraints d’appliquer les règles de la Convention, notamment le mécanisme d’opposition.

L’objectif principal de la Convention est d’offrir une protection efficace contre les dépôts abusifs au sein des États contractants. Elle complète et renforce la Convention de Paris en introduisant un mécanisme d’opposition unique. Ce mécanisme repose non seulement sur l’existence d’un enregistrement de marque, mais aussi sur la connaissance du signe antérieur par le déposant et le risque de confusion. Ce système permet ainsi une protection plus large, en réduisant le besoin d’un enregistrement local, contrairement à la Convention de Paris qui repose principalement sur la priorité d’enregistrement.

L’article 7 : opposer un dépôt sans droit local

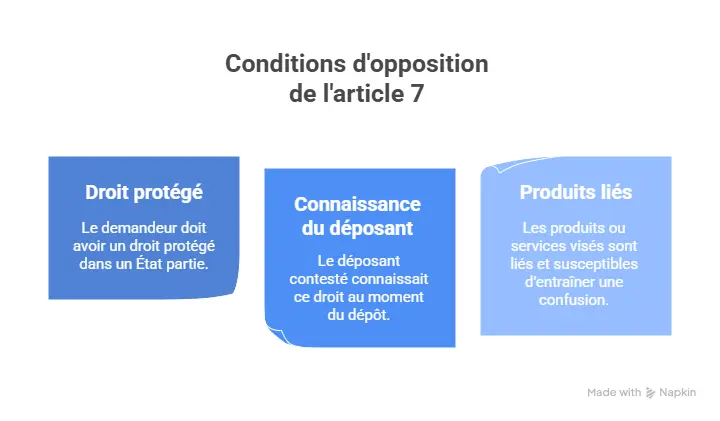

Les conditions de mise en œuvre

L’article 7 autorise un titulaire à s’opposer à l’enregistrement d’un signe similaire dans un autre État contractant, à condition de démontrer :

- qu’il dispose d’un droit protégé (par enregistrement ou usage) dans l’un des États parties ;

- que le déposant contesté avait connaissance de ce droit au moment de son dépôt ;

- que les produits ou services visés sont liés et susceptibles d’entraîner une confusion.

La preuve de la connaissance du signe antérieur

L’élément central réside dans la connaissance. En effet, il ne s’agit pas de prouver une renommée mondiale, mais d’apporter des indices concrets (contrats commerciaux, échanges de courriels, participation à des salons, diffusion publicitaire, présence sur le marché régional). Cet aspect différencie fondamentalement la Convention Interaméricaine de 1929 des standards de la Convention de Paris.

Exemples concrets et jurisprudence récente

- Affaire COHIBA (2022-2025, États-Unis) : le titulaire cubain a obtenu la radiation de marques enregistrées par un tiers aux États-Unis, sur le fondement de la Convention interaméricaine de 1929. Les juges ont reconnu que la connaissance du signe et la confusion primaient sur l’absence d’un enregistrement local antérieur.

- Opposition SULA (2020, TTAB) : l’invocation des articles 7 et 8 par un titulaire hondurien a été examinée par le Bureau américain. Même si la demande a échoué sur la similarité des produits, le principe a été validé : l’usage dans un État contractant peut suffire à contester un dépôt dans un autre.

Ces décisions illustrent la vitalité d’un texte parfois considéré comme obsolète, mais toujours mobilisable pour prévenir les dépôts parasitaires.

Enjeux stratégiques pour les titulaires de marques

L’application de la Convention de 1929 présente plusieurs avantages :

- Neutraliser un dépôt de mauvaise foi sans devoir enregistrer préalablement la marque dans tous les États contractants.

- Accélérer les oppositions grâce à un fondement juridique clair et reconnu.

- Réduire les coûts de protection internationale, en concentrant les dépôts dans les pays stratégiques tout en bénéficiant d’un bouclier conventionnel dans les autres.

En revanche, cette protection suppose une préparation probatoire solide et la maîtrise des délais procéduraux de chaque office.

Conclusion

Il n’est pas toujours nécessaire de justifier d’un droit de marque local pour gagner une opposition : la Convention interaméricaine de Washington de 1929 en fournit la preuve. Cet outil, encore sous-exploité, doit être intégré à toute stratégie de protection des marques opérant entre l’Amérique latine et les États-Unis.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans l’identification des fondements juridiques les plus efficaces pour protéger et défendre leurs actifs immatériels.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Quels pays sont parties à la Convention interaméricaine de 1929 ?

Dix pays, dont les États-Unis, Cuba, Colombie, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay et Pérou.

2. Faut-il enregistrer sa marque localement pour bénéficier de la Convention ?

Non. Un enregistrement ou un usage reconnu dans un État contractant peut suffire pour former opposition ailleurs.

3. Quelle différence avec la Convention de Paris ?

La Convention de Paris impose souvent la preuve d’une notoriété. Ici, seule la connaissance par le déposant et la confusion sont requises.

4. Comment prouver la connaissance du signe par le déposant ?

Par tout élément objectif : échanges commerciaux, contrats, salons professionnels, campagnes publicitaires régionales.

5. Peut-on invoquer la Convention en dehors des pays signataires ?

Non, son effet est strictement limité aux États contractants.