Sommaire

Aperçu et cadre juridique

Les pièces de rechange

Les pièces de rechange, aussi appelées « pièces détachées », sont des composants qui remplacent ou restaurent l’apparence de produits complexes, tels que les véhicules, les appareils électroniques ou électroménagers.

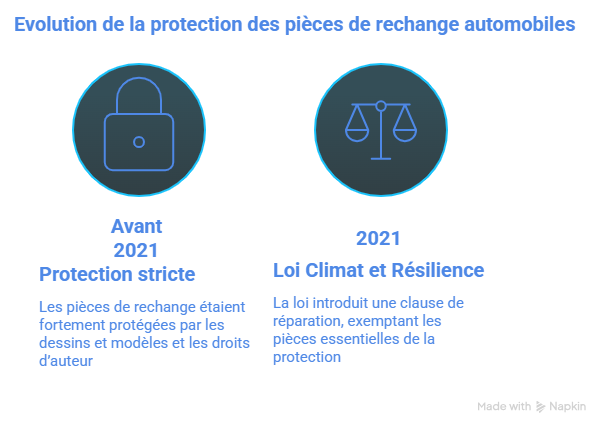

Evolution de la législation

Par la loi Climat et Résilience du n° 2021-1104 du 22 août 2021 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, certains articles du code de la propriété intellectuelle ont été modifiés :

- L’article 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle : cet article vient désormais préciser que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peuvent être opposés à des actes visant à restituer l’apparence initiale d’un véhicule à moteur ou à une remorque, notamment lorsque ces actes portent sur des pièces relatives au vitrage ou sont réalisés par l’équipementier qui a fabriqué la pièce d’origine.

- L’article 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle : cet article prévoit notamment que lorsqu’une œuvre a été divulguée, son auteur ne peut interdire la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque.

Ces articles permettent la création d’une clause de réparation qui permet d’exempter les « pièces de rechange essentielles » de la protection des dessins ou modèles et du droit d’auteur afin de favoriser la concurrence et de soutenir les objectifs de l’économie circulaire.

Dès lors, les fournisseurs indépendants sont autorisés à fabriquer et à vendre des pièces détachées (telles que des phares, des rétroviseurs et des pare-chocs) sans enfreindre les dessins et modèles enregistrés, à condition qu’aucun logo ou signe protégé ne reste apposé.

Pour en savoir davantage sur le cadre juridique applicable aux pièces de rechange, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

L’application de la clause de réparation

Les faits et procédure

Par un arrêt du 11 juin 2025 (n°23-83.474), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision majeure venant apporter des précisions sur l’application dans le temps de la clause de réparation.

Dans cette affaire, une société, filiale d’un groupe espagnol spécialisé dans la fabrication d’équipements d’origine pour trois constructeurs automobiles français, a revendu des rétroviseurs produits par ce groupe sans y être autorisée. Les constructeurs automobiles ont alors assigné la société qui a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de dessins et modèles, de droits d’auteur et de marque par le tribunal correctionnel. La Cour d’appel a relaxé les prévenus sur les fondements suivants :

- Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte aux droits des dessins et modèles, les juges sont venus appliquer l’article L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.

- Pour les chefs d’accusation de contrefaçon par atteinte au droit d’auteur, les juges ont appliqué l’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi précité du 22 août 2021.

- Pour les chefs d’accusation de contrefaçon de marque, les juges ont précisé que le groupe espagnol a lui-même supprimé la référence des marques ou logo des constructeurs automobiles français sur les rétroviseurs.

La rétroactivité de la clause de réparation

Application de la loi pénale plus douce

La cour d’appel a précisé que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 constitue une loi pénale lorsqu’elle a pour effet de modifier les éléments constitutifs de l’infraction de contrefaçon.

Dans cet arrêt, les juges ont appliqué les dispositions de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 alors même que les faits étaient antérieurs à son entrée en vigueur (prévue au 1er janvier 2023). Les juges ont alors précisé que les articles L. 513-6, 4° et L. 122-5, 12° du code de la propriété intellectuelle sont venus réduire la portée de l’incrimination opposée au fabricant de pièces de rechange, ce qui constitue une loi pénale plus douce pouvant s’appliquer immédiatement selon le principe posé par l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal.

La légitimité de la loi pénale plus douce

Les juges précisent que cette rétroactivité n’est pas contraire à la protection du droit de propriété, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, les modifications apportées par la loi précitée du 22 août 2021 portent une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi comme le démontrent les travaux parlementaires qui visaient par cette loi à ouvrir à la concurrence le marché des pièces détachées visibles.

De plus, les juges ont légitimement considéré que ces dispositions étaient applicables non seulement à l’équipementier d’origine, c’est-à-dire le groupe espagnol, mais également à la chaîne commerciale reliant ce dernier au consommateur, et notamment la filiale poursuivie, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Conclusion

Ainsi, cet arrêt vient apporter de nouvelles précisions sur la clause de réparation :

- La clause de réparation peut avoir une application rétroactive et peut s’appliquer à des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2023

- La clause réparation s’applique à l’ensemble de la chaîne commerciale reliant l’équipementier d’origine au consommateur

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La clause de réparation ne concerne-t-elle que les véhicules à moteur ou peut-elle être étendue à d’autres secteurs (électroménager, électronique, etc.) ?

Actuellement, la clause de réparation prévue par le code de la propriété intellectuelle ne vise que les véhicules à moteur et remorques. Une extension à d’autres secteurs n’est pas exclue, mais elle nécessiterait une réforme législative ou réglementaire spécifique.

2. La clause de réparation existe-t-elle dans d’autres pays européens ?

Oui, certains États membres de l’UE, comme l’Allemagne, connaissent déjà des exceptions similaires pour les pièces visibles, et une harmonisation est prévue par le droit européen afin d’assurer la libre circulation des pièces détachées.

3. Que doivent faire les entreprises pour se mettre en conformité ?

Elles doivent vérifier le retrait des signes distinctifs, s’assurer que les pièces concernées entrent bien dans le champ de l’exception et adapter leurs contrats et procédures internes à cette nouvelle réglementation.

4. La clause de réparation profite-t-elle seulement aux fournisseurs indépendants ?

Non. Elle bénéficie à tout opérateur, y compris aux équipementiers d’origine et à l’ensemble de la chaîne commerciale, dès lors que les conditions légales sont respectées.

5. Quels sont les avantages pour les consommateurs ?

La clause de réparation favorise la concurrence, réduit les coûts des pièces détachées visibles, stimule l’économie circulaire et élargit l’offre sur le marché des pièces de rechange.