Sommaire

Introduction

La publication par l’INPI de son analyse sur les cinq premières années de la procédure d’annulation et de déchéance constitue une étape importante dans l’évolution du contentieux des marques en France. Pour la première fois, l’Office propose une vision synthétique et documentée du fonctionnement réel de ces procédures instaurées par l’ordonnance du 13 novembre 2019, et accessibles depuis avril 2020.

Ce bilan, publié dans le journal du droit de l’INPI, met en lumière la montée en puissance de ces mécanismes administratifs, désormais devenus un réflexe dans les stratégies de protection et de contestation des marques. Il expose le profil des utilisateurs, les fondements juridiques les plus invoqués et la façon dont l’INPI applique les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Une procédure administrative désormais incontournable

Depuis leur entrée en vigueur le 1er avril 2020, les demandes d’annulation et de déchéance, prévues aux articles L. 714-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ont profondément transformé le contentieux des marques.

Elles présentent plusieurs avantages :

- un accès direct, sans passer par un tribunal ;

- des coûts encadrés, limitant les aléas financiers d’un contentieux judiciaire ;

- des décisions accessibles dans la base juridique officielle de l’INPI.

- un cadre procédural clair, permettant une meilleure anticipation.

La première décision rendue en novembre 2020 a confirmé la capacité de l’INPI à traiter rapidement des litiges auparavant réservés aux juridictions spécialisées. Depuis, les entreprises, en particulier les PME utilisent, activement ces procédures pour protéger leurs marques ou contester celles de leurs concurrents.

Un volume de décisions qui transforme le paysage

En cinq ans, l’INPI a reçu environ 2 200 demandes et rendu plus de 1 800 décisions, un volume stable qui démontre l’appropriation du mécanisme par les entreprises et les praticiens.

Répartition des demandes :

- 60 % d’actions en annulation ;

- 40 % d’actions en déchéance.

Ces chiffres montrent deux utilisations principales :

- remettre en cause la validité d’une marque lors de son dépôt ;

- ou sanctionner l’absence d’exploitation réelle.

L’analyse souligne la forte participation des PME et microentreprises, qui constituent plus d’un tiers des demandeurs comme des défendeurs. Le mécanisme atteint donc l’objectif d’accessibilité fixé par le législateur.

La présence d’un avocat ou d’un CPI dans plus de 90 % des dossiers confirme que, malgré son accessibilité, la procédure demeure techniquement exigeante.

Les fondements juridiques les plus mobilisés devant l’INPI

Les motifs relatifs dominent les actions en annulation :

Près de 70 % des demandes en annulation reposent sur des droits antérieurs (articles L. 711-3 et suivants du CPI).

L’INPI reconnaît régulièrement la similarité ou le risque de confusion entre signes, ce qui explique le haut taux de succès de ce type d’action.

Les motifs absolus demeurent structurants :

Environ 20 % des actions invoquent des motifs absolus tels que :

- le défaut de distinctivité,

- le caractère descriptif,

- l’atteinte à l’ordre public,

- la mauvaise foi au dépôt.

La mauvaise foi, autrefois principalement examinée par les tribunaux, occupe désormais une place essentielle devant l’INPI. Elle est invoquée dans plus de 20 % des dossiers et retenue dans une proportion significative.

La déchéance : l’absence d’usage comme principal argument :

Le défaut d’usage sérieux demeure le fondement principal des actions en déchéance. L’INPI relève que l’absence d’exploitation commerciale continue d’être le motif objectif le plus simple à documenter. Une trentaine de décisions ont également traité la dégénérescence ou le caractère trompeur des marques, des situations plus rares mais importantes pour certains secteurs.

Durée, efficacité et tendances observées

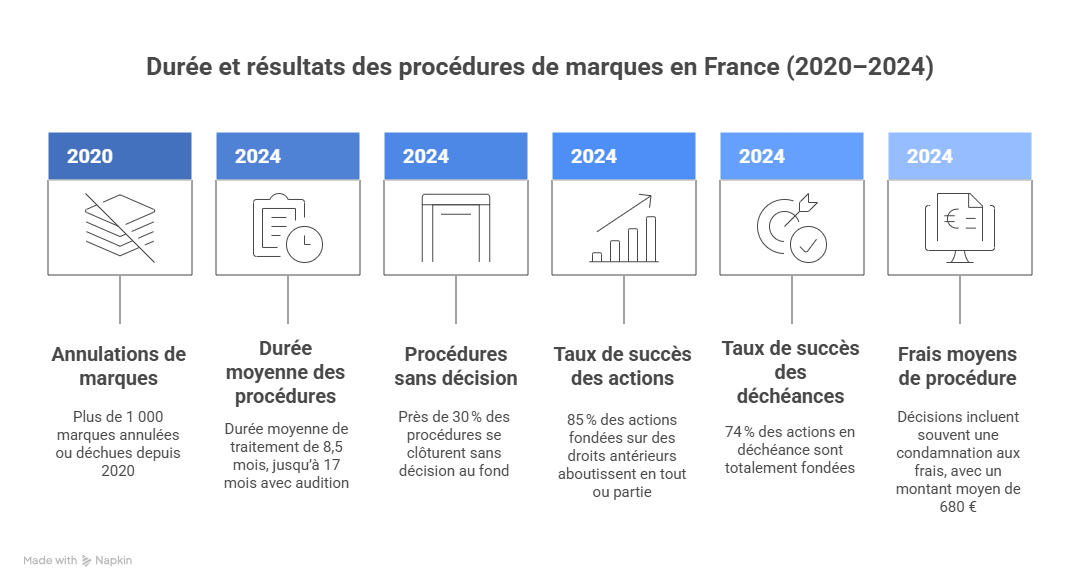

La durée moyenne de traitement d’une procédure est de 8,5 mois, pouvant aller jusqu’à 17 mois en cas d’audition.

Près de 30 % des procédures se clôturent sans décision au fond (désistement, régularisation, accord amiable), ce qui montre l’usage stratégique de la procédure comme levier de négociation.

Les taux de succès sont élevés :

- 85 % des actions fondées sur des droits antérieurs aboutissent en tout ou partie ;

- 74 % des actions en déchéance sont totalement fondées ;

- Plus de 1 000 marques ont été annulées ou déchues depuis 2020.

Les décisions incluent souvent une condamnation aux frais, avec un montant moyen de 680 €, renforçant la nécessité d’une stratégie solide avant d’engager une procédure.

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

La publication de l’analyse met en évidence plusieurs réflexes essentiels :

- vérifier régulièrement la solidité des marques enregistrées ;

- conserver systématiquement les preuves d’usage, indispensables en cas de contestation ;

- surveiller les dépôts concurrents pour détecter rapidement les conflits via les outils mis à disposition par l’INPI ;

- intégrer le risque d’annulation dans les décisions de naming et de branding

- préparer des argumentaires précis documentée et structurés pour maximiser les chances de succès.

Pour accompagner ces démarches, les entreprises peuvent s’appuyer sur plusieurs ressources utiles :

- Journal de droit (analyse des décisions), INPI

- Légifrance pour le cadre légal applicable,

- La CNIL lorsque la preuve repose sur des données en ligne ou horodatées.

Conclusion

L’analyse publiée par l’INPI confirme le rôle structurant des procédures d’annulation et de déchéance dans la protection des marques en France. Leur efficacité, la diversité des acteurs qui y recourent et leur taux élevé de succès en font désormais un outil incontournable. Pour les entreprises, l’enjeu est d’adopter une gestion active, anticipée et documentée de leurs titres afin de sécuriser durablement leurs actifs immatériels.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Quel est l’intérêt principal de la procédure administrative ?

Une résolution rapide, accessible et efficace des litiges portant sur les marques.

2. Quels sont les motifs les plus efficaces en annulation ?

Les motifs relatifs fondés sur des droits antérieurs.

3. Comment prouver l’usage sérieux d’une marque ?

Par des éléments datés : factures, publicités, statistiques commerciales, archives web.

4. L’INPI peut-il refuser de statuer ?

Oui, notamment en cas de litige judiciaire préexistant portant sur les mêmes faits.

5. Les actions pour mauvaise foi sont-elles efficaces ?

Elles sont retenues dans environ la moitié des dossiers où elles sont soulevées.