Sommes-nous encore réellement anonymes sur les réseaux sociaux en 2021 ?

L’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

L’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l’anonymat, et donc à cet éternel débat qu’est la levée de l’anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L’assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d’insulte envers une candidate de Miss France en fin d’année 2020, ont relancé cette discussion sur le devant de la scène politique. La volonté d’ajouter un volet au projet de loi « confortant le respect des principes de la République » pour lutter contre la haine en ligne en atteste.

A titre liminaire, il est intéressant de s’interroger véritablement sur l’anonymat sur internet : est-on véritablement anonyme sur internet ?

La réponse est non dans la majorité des cas. En effet, lorsque l’on navigue sur internet, une adresse IP ancre chacun de nos passages. Cette adresse permet d’identifier chaque appareil qui se connecte sur internet, allant même jusqu’à pouvoir indiquer la situation géographique de la personne.

C’est la raison entre autres pour laquelle il est très difficile de ne laisser aucune trace de son passage sur internet, à moins d’être un technicien très aguerri. La difficulté en réalité est rattachée aux obstacles liés à la récupération de ces données permettant d’identifier un utilisateur, plus qu’à l’existence anonymat stricto sensu.

Les acteurs d’Internet jouent un rôle prépondérant dans la possibilité qu’ont certains utilisateurs de dissimuler leur identité. Cette dissimulation s’est accrue notamment avec les réseaux sociaux.

La position des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux et autres plateformes arguent de leur qualité de simples « hébergeur » ou d’ « intermédiaire technique » pour rejeter une demande de levée d’anonymat ou de suppression d’un compte qui serait auteur d’un contenu litigieux.

Seule une décision de justice peut astreindre ces plateformes à lever l’anonymat sur un compte. Cependant, les décisions judiciaires restent encore discrètes. Cela s’explique d’une part car le droit positif ne permet de lever l’anonymat d’un compte qu’à la condition que le contenu soit manifestement illicite. D’autre part, la liberté d’expression constitue un frein à la levée d’anonymat.

Cependant quelques décisions récentes semblent inverser la tendance.

Une jurisprudence française

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le Tribunal judicaire de Paris (Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 25 février 2021, G. B. c/ Sté Twitter International Company) a contraint Twitter à communiquer les données d’identification d’un utilisateur, dans une affaire opposant la plateforme à une Youtubeuse. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Tribunal a estimé que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’influenceuse a saisi le Tribunal d’une demande de communication de données d’identification en parallèle d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation.

Cette communication de données par les hébergeurs est prévue par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. En effet, cet article prévoit une obligation pour les hébergeurs de détenir et conserver des données permettant l’identification des personnes qui ont : « contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataire ».

Le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la requérante, condamnant ainsi Twitter à communiquer les informations nécessaires :

♦ Les types de protocoles et l’adresse IP utilisée pour la connexion à la plateforme

♦ L’identifiant ayant servi à la création du comte

♦ La date de création du compte

♦ Les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du comte

♦ Les pseudonymes utilisés

♦ Les adresses de courrier électroniques associées

La juridiction Européenne, également saisie de la question

La High Court of Ireland a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question de la levée de l’anonymat dans une affaire opposant Facebook Ireland à une école, dont le personnel a fait l’objet de propos dénigrants via un compte Instagram (plateforme récemment rachetée par Facebook).

La question posée à la CJUE, concerne le seuil de gravité qui permet de faire exception au RGPD, qui protège nos données personnelles, et ainsi pouvoir condamner la plateforme concernée à lever l’anonymat sur les auteurs des contenus litigieux.

La réponse de la CJUE, n’interviendra pas avant plusieurs mois, toutefois celle-ci permettra surement d’avoir des critères plus clairs concernant la balance entre, le respect des libertés, d’expression, de la protection des données personnelles, et des atteintes aux personnes.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie vers un anonymat plus encadré sur le réseaux sociaux et donc mieux régulé. Une jurisprudence grandissante en la matière pourrait encourager les tribunaux à condamner plus facilement ces plateformes à communiquer ces données d’identification afin de sanctionner les contenus illicites que les utilisateurs publient avec une trop grande facilité, se réfugiant derrière l’anonymat et la liberté d’expression.

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

A DECOUVRIR SUR LE MEME SUJET…

♦ En quoi le digital services act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur internet ?

Webinar 10 septembre 2020 :

Webinar 10 septembre 2020 :

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

CJUE – 5 septembre 2019

CJUE – 5 septembre 2019

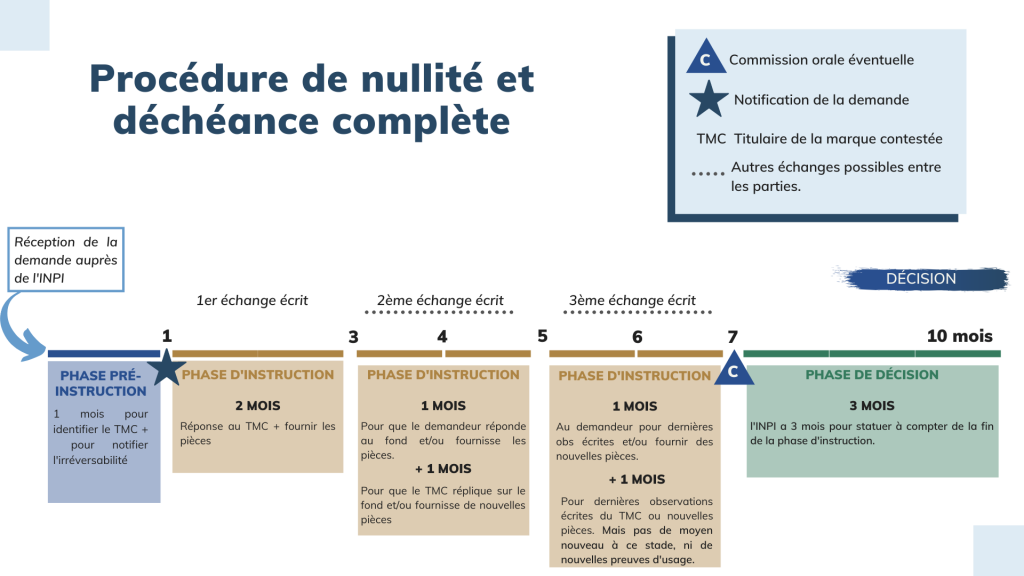

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Le

Le

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.