Sommaire

- 1 Introduction : l’impartialité à l’épreuve des réseaux sociaux

- 2

- 3 La distinction entre « amitié » virtuelle et réelle

- 4 Les éléments concrets pouvant démontrer une partialité

- 5 Portée de la décision sur l’usage des réseaux sociaux par les magistrats

- 6 Conséquences pour la perception publique de la justice

- 7 Conclusion

- 8 FAQ

Introduction : l’impartialité à l’épreuve des réseaux sociaux

L’essor des réseaux sociaux a profondément modifié les interactions humaines, rendant plus floue la frontière entre vie privée et obligations professionnelles. Dans le contexte judiciaire, cette évolution soulève des questions délicates sur la neutralité et l’indépendance des magistrats. L’arrêt du 5 janvier 2017 (n° 16-12.394) de la Cour de cassation illustre cette problématique, en statuant sur la qualification juridique du lien d’« ami » sur Facebook. La haute juridiction a ainsi rappelé que ce lien virtuel, souvent établi sans interaction significative, ne peut être assimilé d’emblée à une amitié réelle. Cette précision marque une étape importante dans l’adaptation de la jurisprudence aux réalités numériques.

La distinction entre « amitié » virtuelle et réelle

L’« ami » Facebook : un lien symbolique et non présumé intime

La Cour de cassation a considéré que le terme « ami » utilisé par Facebook relève davantage d’une terminologie propre à la plateforme que d’une reconnaissance sociale traditionnelle. Dans de nombreux cas, cette connexion découle d’algorithmes, de contacts professionnels ou de relations faibles, sans véritable implication personnelle. Le lien virtuel ne traduit donc pas, en soi, une proximité affective ou une relation d’influence. Cette position met fin à l’assimilation mécanique entre lien numérique et lien personnel. Elle rappelle également que le droit doit tenir compte des usages propres à chaque environnement numérique.

Absence de présomption automatique de partialité

L’arrêt confirme qu’un lien d’« amitié » sur un réseau social ne constitue pas un motif suffisant pour récuser un juge. En l’absence d’éléments factuels démontrant une relation personnelle ou un parti pris, la partialité ne peut être retenue. Cette position protège la liberté d’usage des réseaux sociaux tout en imposant un haut niveau d’exigence probatoire. Elle assure ainsi un équilibre entre la protection de l’image de la justice et la reconnaissance des pratiques numériques courantes. La Cour réaffirme que seules des preuves concrètes peuvent justifier une remise en cause de l’impartialité.

Les éléments concrets pouvant démontrer une partialité

Preuves attendues par la jurisprudence

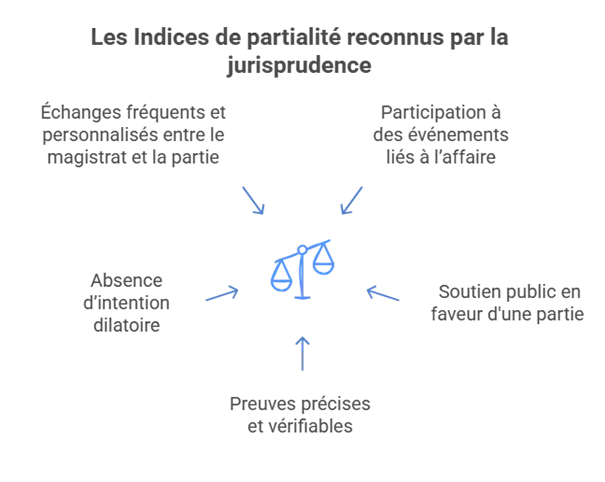

Pour qu’une demande de récusation aboutisse, il est indispensable d’apporter des preuves tangibles. Parmi celles-ci :

- Échanges fréquents et personnalisés entre le magistrat et la partie.

- Manifestations publiques de soutien ou de prise de position en faveur de l’une des parties.

- Participation commune à des événements directement liés à l’affaire.

- Preuves précises, vérifiables et directement liées au litige.

- Éléments permettant d’éviter que la récusation ne soit utilisée comme un outil dilatoire ou stratégique dépourvu de fondement objectif.

Portée probatoire et exigences légales

Les éléments présentés doivent démontrer une apparence objective de partialité, telle qu’elle serait perçue par un observateur raisonnable. Les critères incluent :

- Rejet des preuves isolées ou anecdotiques (par exemple, une simple capture d’écran ou une connexion unique).

- Nécessité d’établir un contexte global et une fréquence significative des interactions.

- Prise en compte d’indices concordants démontrant un risque objectif de partialité.

- Approche factuelle rigoureuse, excluant toute interprétation purement subjective.

- Garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions rendues.

Portée de la décision sur l’usage des réseaux sociaux par les magistrats

Reconnaissance des réalités numériques

En statuant ainsi, la Cour prend acte de la généralisation des réseaux sociaux et des connexions qu’ils induisent. Les relations numériques peuvent exister sans impliquer de lien personnel réel, et leur présence n’est pas en soi une menace pour l’impartialité. Cette reconnaissance marque une avancée dans l’adaptation du droit à l’ère numérique.

Liberté d’usage encadrée par la prudence déontologique

La décision n’exonère toutefois pas les magistrats de leurs obligations déontologiques. Leur présence en ligne doit rester compatible avec les exigences de neutralité et de réserve. Toute interaction susceptible de créer une apparence de partialité doit être évitée, afin de préserver la confiance du public dans l’institution judiciaire.

Conséquences pour la perception publique de la justice

Une décision rassurante sur la neutralité judiciaire

En exigeant des preuves concrètes de partialité, la Cour renforce la confiance dans l’indépendance des juges. Cette position rassure sur le fait que des critères objectifs, et non de simples apparences, guident l’appréciation de l’impartialité.

Les risques de perception négative dans l’opinion publique

Cependant, une partie du public, peu familière avec les nuances juridiques, pourrait percevoir ces liens virtuels comme une source potentielle de conflit d’intérêts. Cela impose aux magistrats et aux institutions judiciaires un devoir de pédagogie sur la portée réelle de ces connexions numériques.

Conclusion

L’arrêt du 5 janvier 2017 constitue une pierre angulaire dans la définition de l’impartialité judiciaire à l’ère numérique. Il affirme clairement que la simple existence d’un lien virtuel ne saurait remettre en cause la neutralité d’un magistrat, sauf preuve tangible de proximité ou d’influence. Cette décision contribue à stabiliser la jurisprudence en matière de récusation, tout en offrant un cadre clair aux praticiens du droit.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Un juge peut-il être ami sur Facebook avec une partie à un procès ?

Oui, mais ce lien seul ne justifie pas une récusation.

Quels éléments peuvent prouver une partialité ?

Des échanges fréquents, un soutien public ou une implication directe dans l’affaire.

La nature privée des échanges change-t-elle l’analyse ?

Non, seule la preuve d’une relation concrète compte.

Cette règle vaut-elle pour LinkedIn ou Instagram ?

Oui, elle s’applique à tous les réseaux sociaux.

Un magistrat peut-il être sanctionné pour ses activités en ligne ?

Oui, en cas de violation de ses obligations de neutralité ou de réserve.