Sommaire

Introduction

Dans le contexte numérique actuel, les entreprises et particuliers se retrouvent souvent confrontés à des contenus dénigrants ou illicites diffusés en ligne, souvent hébergés à l’étranger. Si la suppression globale de ces contenus peut s’avérer complexe, le géoblocage, qui consiste à restreindre l’accès à un contenu en fonction de la localisation géographique de l’utilisateur, devient une solution efficace et de plus en plus adoptée. Dans son arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris a reconnu que, dans certaines conditions, le géoblocage d’un contenu depuis la France peut être considéré comme une suppression, répondant ainsi aux exigences légales de retrait. Cette évolution juridique permet de concilier la protection des droits des individus et des entreprises face à des atteintes en ligne, tout en respectant les enjeux de territorialité dans un environnement digital globalisé.

Définition du géoblocage

1.1 Qu’est-ce que le géoblocage ?

Le géoblocage est une technique qui permet de restreindre l’accès à un contenu en ligne en fonction de la localisation géographique de l’utilisateur, généralement identifiée via son adresse IP. Il est ainsi possible de bloquer l’affichage d’un site ou d’une page web aux internautes situés dans un pays donné. Ce mécanisme est largement utilisé dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, de la diffusion audiovisuelle ou pour se conformer à des obligations réglementaires territorialisées. Dans le cadre juridique, il constitue un levier technique permettant d’agir localement sans recourir à la suppression mondiale du contenu. Sa mise en œuvre est de plus en plus fréquente dans les situations de dénigrement ou d’atteinte à la réputation en ligne.

1.2 À quoi sert-il dans le contentieux numérique ?

Le géoblocage joue un rôle essentiel dans la résolution de litiges transfrontaliers liés aux contenus illicites. Lorsqu’un contenu portant atteinte à des intérêts protégés en France est hébergé à l’étranger, sa suppression peut s’avérer juridiquement ou techniquement difficile. Le géoblocage permet alors de limiter son accessibilité aux seuls internautes français, neutralisant ainsi les effets dommageables sur le territoire national. Il représente une alternative pragmatique au retrait global du contenu, notamment lorsqu’une procédure internationale est inenvisageable. C’est un outil de réduction ciblée du risque juridique, reconnu de plus en plus par les juridictions françaises comme une réponse suffisante.

Le géoblocage reconnu comme suppression légale

2.1 Le fondement juridique : l’article 6-I-8 de la LCEN

La loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans son article 6-I-8 impose aux hébergeurs de retirer promptement tout contenu manifestement illicite dès qu’ils en ont connaissance. Longtemps interprétée comme une obligation de suppression totale, cette exigence évolue désormais vers une approche plus territorialisée. Le débat porte sur la question suivante : un contenu rendu inaccessible uniquement depuis la France peut-il être considéré comme « supprimé » au sens de la loi ? Dans un contexte numérique transfrontalier, la réponse affirmative apportée par la cour d’appel de Paris en juin 2025 marque un tournant. Elle reconnaît que le géoblocage, s’il est efficace, peut répondre à l’obligation légale de retrait.

2.2 L’arrêt du 13 juin 2025 : un tournant jurisprudentiel

Par un arrêt du 13 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé que le géoblocage d’un contenu depuis la France peut valoir suppression, dès lors qu’il rend le contenu inaccessible aux internautes français. Dans l’affaire opposant Eoservices à Signal-arnaques.com, les commentaires dénigrants, initialement retirés puis remis en ligne, avaient été bloqués par un filtrage IP. La cour a jugé que cette inaccessibilité effective sur le territoire national suffisait à faire cesser l’atteinte, en conformité avec la LCEN. Cette décision marque une évolution importante, en admettant une approche territorialisée de l’obligation de suppression.

Conditions de validité du géoblocage

3.1 L’atteinte doit être localisée sur le territoire français

Pour que le géoblocage soit juridiquement recevable, il est indispensable de démontrer que l’atteinte subie concerne spécifiquement la France. Cela suppose que les contenus litigieux soient rédigés en français, s’adressent à un public français ou visent une entreprise exerçant en France. L’impact doit pouvoir être objectivement établi : atteinte à la réputation, perte de clientèle, ou détournement de trafic. À défaut de localisation claire du préjudice, le géoblocage ne suffira pas. Il revient donc au demandeur de documenter le dommage territorial, ce qui conditionne la recevabilité de la mesure.

3.2 Le blocage doit être techniquement fiable et effectif

La jurisprudence exige que le géoblocage empêche réellement l’accès depuis la France par des moyens usuels. Si le contenu reste aisément accessible via un VPN ou un navigateur courant, la mesure sera considérée comme inefficace. Les juridictions attendent donc une preuve de fiabilité technique, par exemple au moyen de constats d’huissier établis à partir de plusieurs connexions françaises. Le filtrage IP doit être strict, actif et vérifiable, sans quoi la solution ne sera pas jugée suffisante pour faire cesser l’illicéité sur le territoire national.

Conséquences pratiques pour les victimes de contenus dénigrants

4.1 Une stratégie défensive efficace dans un contexte transfrontalier

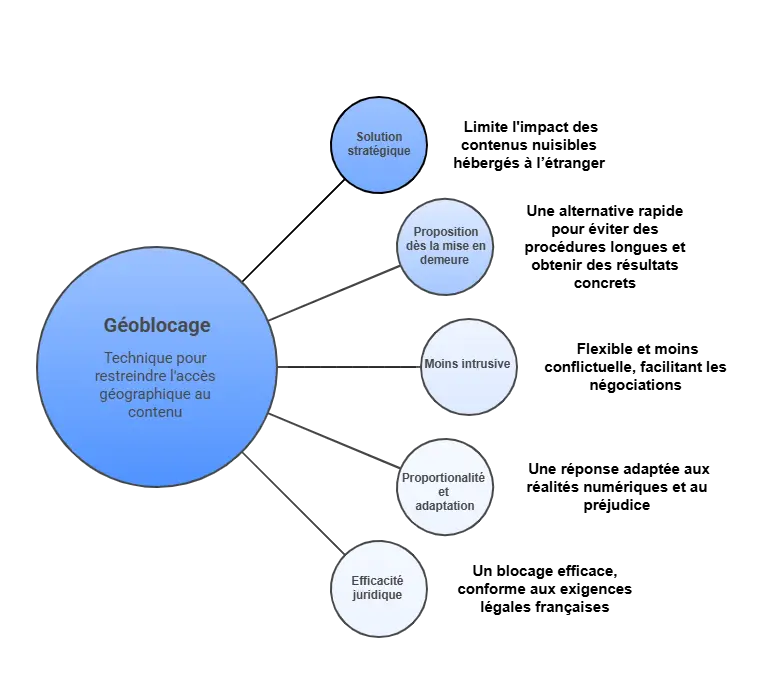

- Solution stratégique : Le géoblocage permet de limiter l’impact des contenus dénigrants hébergés à l’étranger.

- Proposition dès la mise en demeure : Il constitue une alternative pour éviter une procédure lourde et obtenir un résultat tangible sur le territoire français.

- Moins intrusive qu’une suppression mondiale : Cette mesure est plus flexible et moins conflictuelle, facilitant ainsi les négociations avec l’éditeur du contenu.

- Proportionalité et adaptation : Elle s’intègre dans une logique de proportionnalité, répondant aux réalités du numérique moderne.

- Efficacité juridique : Lorsqu’elle est techniquement maîtrisée, elle respecte les exigences des juridictions françaises.

4.2 La charge probatoire renforcée du demandeur

Pour qu’un géoblocage soit admis, le demandeur doit apporter une preuve structurée et complète. Cela implique de démontrer l’illicéité du contenu, d’identifier précisément le préjudice en France, et de prouver que le blocage est techniquement opérant. Des constats d’huissier ou audits techniques sont souvent indispensables. Cette exigence renforce la nécessité d’un accompagnement par un conseil expérimenté. Une documentation rigoureuse est essentielle pour anticiper les contestations et garantir l’efficacité juridique de la mesure. La stratégie probatoire conditionne ici le succès de la démarche.

Conclusion et perspectives

La jurisprudence issue de l’arrêt du 13 juin 2025 confirme que géobloquer un contenu litigieux depuis la France peut valoir suppression au sens de la LCEN, dès lors que l’accès est effectivement empêché. Cette solution permet de concilier les impératifs de territorialité du droit, la liberté d’expression hors du territoire et la nécessité de protéger efficacement la réputation des entreprises françaises.

Elle constitue un levier stratégique puissant pour les marques confrontées à des contenus nuisibles hébergés à l’étranger, dans un environnement où la souveraineté numérique est plus que jamais une priorité.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs intérêts face aux enjeux juridiques liés à l’environnement digital en constante évolution.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ – Réponses aux questions les plus posées

1. Le géoblocage est-il reconnu systématiquement par les tribunaux ?

Non, le géoblocage n’est reconnu comme équivalent à une suppression que s’il est efficace, ciblé, et répond à une atteinte localisée. Il ne saurait remplacer une suppression totale en cas d’atteinte pénale ou internationale.

2. Comment prouver qu’un géoblocage est opérationnel ?

Par un constat d’huissier réalisé depuis la France, ou via des rapports techniques démontrant que le contenu n’est plus accessible depuis différentes connexions localisées en France.

3. Puis-je toujours demander la suppression mondiale du contenu ?

Oui. Le géoblocage est une solution alternative ou complémentaire, mais la suppression totale peut rester pertinente, notamment si le contenu nuit à l’image d’une marque à l’international.

4. Le géoblocage fonctionne-t-il sur les réseaux sociaux ?

Partiellement. Certaines plateformes permettent le filtrage géographique, mais l’efficacité dépend de leur politique interne et du type de publication visée. Une demande formelle ou judiciaire peut s’avérer nécessaire.

5. Cette solution est-elle adaptée aux atteintes à la marque ?

Oui, si l’usage non autorisé de la marque est hébergé hors de France, le géoblocage peut limiter l’impact commercial sur le marché français, dans l’attente d’une action plus large.