Sommaire

Introduction

Au cœur du droit des marques, l’usage occupe une place essentielle : sans exploitation réelle, la protection juridique d’une marque est mise en danger. Mais on ne parle pas de n’importe quel usage. De nombreux titulaires de droits pensent, à tort, qu’apposer leur marque sur la façade ou la vitrine d’un magasin suffit à caractériser un usage effectif de leur marque. La jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire K-Way, vient rappeler avec fermeté que cette pratique ne répond pas aux exigences d’un usage effectif au sens du droit des marques.

Principe fondamental du maintien d’une marque : l’usage effectif

La notion « d’usage sérieux »

Selon l’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001, le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans motif légitime, pendant cinq années consécutives, au plus tôt à compter de la date d’enregistrement, encourt la déchéance de sa marque. Cette disposition est transposée en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage invoqué doit être « effectif » et non seulement symbolique. Autrement dit, il faut une exploitation sérieuse, dans la sphère économique pertinente, en relation avec les biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

La charge de la preuve et ses implications

La charge de la preuve de l’usage de la marque appartient au titulaire de la marque. Ce n’est pas au demandeur de prouver l’absence d’usage. Toutefois, il ne suffit pas de produire des preuves d’usage vagues ou incomplètes : les preuves doivent être objectives, spécifiques et datées. Les juges rejettent les conjectures ou probabilités.

Pourquoi l’usage de la marque sur une vitrine est insuffisant à démontrer un usage effectif

Distinction juridique entre enseigne / nom commercial et marque

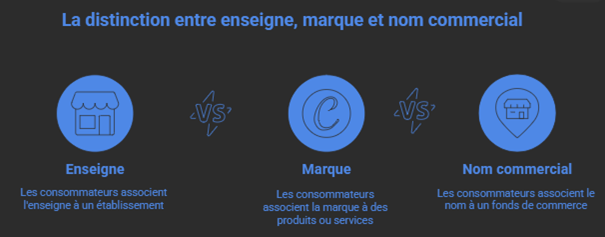

L’enseigne identifie un établissement (façade, point de vente), tandis que le nom commercial ou la dénomination sociale identifient respectivement le fonds de commerce ou la personne morale. Le fait d’apposer la marque sur la devanture d’un magasin manifeste une intention d’association avec l’activité commerciale, mais ne garantit pas que les consommateurs perçoivent ce signe comme identifiant l’origine des produits ou services. Or, cette fonction d’identification constitue la fonction essentielle de la marque, telle que définie par la jurisprudence constante de la CJUE (CJCE Terrapin, 22/06/176, n°C-119/75) : assurer au consommateur que les produits ou services soient identifiés comme provenant d’une entreprise déterminée et se distinguent ainsi de ceux d’autres entreprises. En l’absence de ce lien perceptible entre le signe et les produits eux-mêmes, l’usage de la marque en tant qu’enseigne demeure insuffisant pour maintenir les droits conférés par l’enregistrement.

L’apport jurisprudentiel récent : l’affaire K-Way du 25 juin 2025

Le raisonnement du Tribunal de l’UE (TUE)

L’affaire K-Way (T-372/24) trouve son origine dans une demande en déchéance pour non-usage introduite en 2019 devant l’EUIPO à l’encontre d’une marque de l’Union européenne enregistrée depuis 2006 par la société K-Way. Cette marque figurative, constituée d’une bande rectangulaire colorée, était protégée notamment pour des produits des classes 18 et 25 (articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, couvre-chefs).

Par une décision du 11 juillet 2023, l’EUIPO a partiellement accueilli la demande de déchéance de la marque pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci, à l’exception des vêtements d’extérieur et des chaussures relevant de la classe 25. La société K-Way a formé un recours auprès de l’EUIPO. Dans une décision du 21 mai 2024 (R 1748/2023‑2) la chambre des recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision précédente pour une partie des produits couverts à l’origine par la marque, le juge ayant estimé que l’usage sérieux de la marque pour les produits concernés avait été démontré. La société K-Way a une nouvelle fois formé un recours devant l’EUIPO, considérant que l’usage sérieux de sa marque avait également été prouvé pour l’autre partie des produits couverts à l’origine par la marque.

Pour s’opposer à la demande de déchéance, K-Way a soutenu que la marque était effectivement utilisée dans ses boutiques monomarques, où seuls ses produits étaient vendus, et que sa présence sur les façades de magasins suffisait à prouver un usage réel pour tous les produits concernés. Elle s’est appuyée sur la jurisprudence antérieure, et notamment l’arrêt Céline SARL c/ Céline SA(C‑17/06) rendu par la CJUE le 11 septembre 2007.

Dans cette affaire, les juges ont notamment considéré que « l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l’absence d’apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis ».

Le TUE, dans l’affaire K-Way, reconnaît que si l’affichage d’une marque sur la façade ou devanture d’un magasin peut être pris en compte comme un indice ou un élément de preuve dans l’évaluation de l’usage, cet usage ne suffit pas à lui seul à démontrer l’usage effectif de la marque pour l’ensemble des produits ou services enregistrés. De ce fait, l’affichage d’une marque sur la façade d’un magasin ne permet pas à elle seule de remplir la fonction essentielle de la marque.

Le tribunal admet que l’usage à la devanture peut être un élément contributif, mais ne suffit pas en soi à prouver l’usage effectif pour tous les biens enregistrés. Il faut fournir des preuves précises, datées, cohérentes entre elles, et surtout établir un lien direct et non équivoque entre le signe exploité et les produits ou services revendiqués. Une simple perception supposée par le consommateur, ou un usage interne à l’entreprise, demeure insuffisant : l’usage doit être public, externe et commercialement significatif.

La fragilité de la preuve d’usage de la marque en boutique monomarque

Le raisonnement du Tribunal apparaît pleinement justifié au regard de la finalité du droit des marques. En effet :

- Si le titulaire utilise simultanément d’autres marques pour certains produits, le lien de perception entre l’enseigne et le signe contesté peut être dilué.

- L’usage d’enseigne peut concerner l’établissement mais non la mise en valeur directe des produits : s’il n’y a pas de visibilité du signe sur les marchandises ou leurs emballages, le consommateur n’établit pas nécessairement le lien entre la marque et le produit.

En soulignant ces éléments, le Tribunal réaffirme que l’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou signalétique de magasin ne constitue qu’un élément accessoire, et non une preuve principale d’exploitation. Ce raisonnement garantit la cohérence du système, en évitant qu’une marque soit indûment maintenue sans véritable présence sur le marché des produits qu’elle prétend couvrir.

Conclusion

L’usage d’une marque en tant qu’enseigne ou dénomination sociale constitue un indice non négligeable d’usage de la marque, mais ne remplace pas les preuves d’un usage effectif de la marque associée aux produits et services. La récente décision K-Way (T-372/24) rappelle que l’affichage de la marque sur une boutique monomarque n’absout pas le titulaire de sa charge de preuve pour l’usage de la marque pour désigner les produits et services désignés par l’enregistrement. Seule une stratégie complète, combinant plusieurs types de preuves, peut sécuriser le maintien du droit.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on invoquer l’usage comme enseigne dans une procédure de déchéance de sa marque ?

Oui, mais il constituera un élément de preuve parmi d’autres, jamais comme preuve autonome et suffisante.

2. Que se passe-t-il si une preuve d’usage n’est pas datée ?

Cela affaiblit fortement sa valeur probante : les juges exigent des éléments clairement situés dans le temps et reliés à la marque.

3. L’usage d’une marque sur Internet est-il pris en compte ?

Oui, à condition qu’il soit démontré que le site vise effectivement le marché pertinent (langue, devise, destination des produits) et que la marque y soit utilisée pour identifier les produits et non uniquement l’entreprise.

4. Peut-on conserver notre marque si l’on prouve un usage partiel ?

Oui. Si la marque est utilisée pour une partie seulement des produits enregistrés, le droit peut être maintenu pour ces produits, mais pas pour les autres.

5. Quand est-ce que le titulaire d’une marque est tenu d’apporter la preuve d’usage de sa marque ?

Le titulaire n’a pas à justifier spontanément de l’usage de sa marque, mais il doit être en mesure de le faire dès qu’une action en déchéance est engagée ou lors d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le titulaire devra présenter des preuves démontrant un usage réel, continu et pertinent au cours de la période de référence de cinq ans précédant la demande.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.