Sommaire

Introduction

La procédure administrative de nullité est ouverte devant l’INPI depuis le 1er avril 2020 grâce à la loi PACTE du 22 mai 2019. Après cinq années, cette procédure rencontre un véritable succès. La mauvaise foi lors du dépôt d’une marque constitue l’un des motifs absolus d’annulation les plus invoqués devant l’INPI. L’essor des stratégies parasitaires, les tensions concurrentielles accrues, ainsi que la ligne jurisprudentielle consolidée par la CJUE conduisent les entreprises à s’interroger sur ce que recouvre concrètement cette notion.

Dans cet article, nous proposons un guide complet destiné à comprendre et identifier la mauvaise foi lors d’un dépôt de marque, afin de déterminer dans quelles conditions une action en nullité peut être engagée devant l’INPI.

Comprendre la notion de mauvaise foi en matière de marques

Définition juridique et fondements légaux

L’article L.711-2 11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque dont le dépôt est effectué de mauvaise foi ne peut être valablement enregistrée. Si toutefois elle est enregistrée, elle est susceptible d’être déclarée nulle.

Plus précisément, cette répression de la mauvaise foi vise tout dépôt réalisé dans une intention contraire aux usages honnêtes du commerce, qu’il s’agisse de nuire à un concurrent, monopoliser indûment un signe ou détourner la fonction essentielle de la marque.

La présomption de bonne foi et la charge de la preuve

Selon l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. La charge de la preuve incombe au demandeur en nullité, lequel doit produire des indices pertinents et concordants.

Ces preuves doivent être datées, contextualisées et permettre d’apprécier l’intention du déposant à la date du dépôt.

Identifier la mauvaise foi lors d’un dépôt de marque

Les comportements frauduleux visant un tiers déterminé

Ce premier type de comportement couvre les situations dans lesquelles le déposant connaissait l’existence d’un usage antérieur et a déposé dans l’intention de porter atteinte aux intérêts du tiers, par exemple :

- Le dépôt d’un signe utilisé par un ancien partenaire commercial, salarié ou distributeur

Dans la décision Secretum du 15 avril 2025 (NL24-0093), il a été révélé l’existence d’un partenariat commercial entre le demandeur à l’action en nullité et le titulaire de la marque contestée. Dans ce cadre, le demandeur avait créé une marque de vins spécifiquement pour le titulaire, le contrat stipulant expressément que cette marque demeurait la propriété du demandeur. Malgré cette clause, le titulaire a procédé au dépôt, à l’identique, du signe conçu par le demandeur, reprenant tant le terme que la calligraphie.

- La volonté de profiter indûment de la réputation du signe

Par exemple, dans une décision Bande de fils de Snap du 3 juillet 2023 (NL23-000), la marque « » (ou « BANDE DE FILS DE SNAP »), l’INPI a considéré que cette marque tirait partie de la notoriété des signes « SNAPCHAT » et «

». Ainsi, il a été jugé que le déposant de la marque contestée l’a déposé dans une volonté de susciter dans l’esprit du public une association avec les signes du demandeur pour profiter de leur notoriété et du succès de l’application.

- La concomitance entre la fin d’une relation contractuelle et un dépôt ciblé :

Dans la décision HYGROTOP du 23 février 2022 (NL21-0167), le demandeur à l’action avait mis fin aux relations commerciales avec la société qui distribuait et installait ses produits. Le même jour, le gérant de la société distributrice a procédé au dépôt du nom du demandeur en tant que marque.

Les dépôts détournant la fonction essentielle de la marque

Certains dépôts frauduleux ne ciblent pas un tiers spécifique mais visent à obtenir un monopole injustifié, par exemple :

- Le dépôt pour éviter l’action en déchéance :

Dans la décision Pomone du 27 mars 2025 (NL23-0276), le demandeur a sollicité du titulaire de ses marques préexistantes POMONE (déposées en 2017 et enregistrées depuis plus de cinq ans) des preuves d’usage, conformément aux règles de contrôle de l’usage des marques anciennes. Moins de trois semaines après cette demande, le titulaire a déposé la marque contestée, afin de renforcer sa position dans les négociations portant sur l’achat des marques détenues par le titulaire.

- Le dépôt d’une œuvre tombée dans le domaine public:

Dans la décision Pompon du 13 septembre 2024 (NL23-0183), la marque « POMPON », déposée par un exploitant de boutiques de musées, a fait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la société Dixit Arte SAS. Cette dernière a soutenu que l’enregistrement visait à monopoliser le nom « Pompon », associé au sculpteur François Pompon, dont les œuvres appartiennent au domaine public.

Pour en savoir plus concernant cette affaire, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les indices factuels retenus par l’INPI et les juridictions

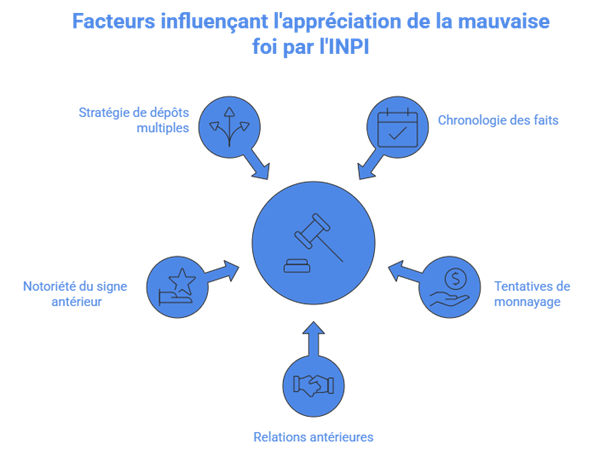

L’appréciation est globale et dépend du cumul de facteurs tels que :

La chronologie des faits (qui est souvent déterminante) : par exemple, dans la décision Drag Race France du 26 avril 2023 (NL 22-0205), le dépôt de la marque contestée avait été effectué concomitamment à l’annonce de l’arrivée en France de l’émission DRAG RACE FRANCE produite par le demandeur à l’action.

Des tentatives de monnayage du dépôt : par exemple, dans la décision Google du 30 août 2021 (NL21-0055), le titulaire de la marque contestée a expressément formulé qu’il était prêt à revoir son projet de déploiement et d’utilisation des marques litigieuses GOOGLE moyennant « dédommagement pour ce renoncement », précisant être « dans l’attente » d’une « proposition chiffré ».

On retrouve également d’autres facteurs tels que :

- Les relations antérieures entre les parties ;

- La notoriété du signe antérieur ;

- Une stratégie de dépôts multiples manifestement parasitaire.

À l’inverse, l’INPI écarte la mauvaise foi lorsqu’un dépôt vise à conforter des droits préexistants ou lorsqu’il existe un projet d’exploitation réel et légitime.

La mauvaise foi comme outil procédural devant l’INPI : l’exemple de la forclusion par tolérance

L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle considère que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure. C’est ce qu’on appelle la forclusion par tolérance.

Toutefois, l’article émet l’exception que l’action en nullité est toujours possible si l’enregistrement de la marque a été demandé de mauvaise foi. Cette exception constitue un levier puissant lorsque le titulaire antérieur découvre tardivement l’existence d’un dépôt abusif.

Une seule décision récente a analysé le sujet, la décision LOCPLUS du 14 décembre 2023 (NL21-0255), preuve de la rigueur exigée pour renverser la forclusion. Toutefois, en l’espèce, si la mauvaise foi a été invoquée pour écarter la forclusion par tolérance, l’argument a été rejeté faute de preuve suffisante apportée par le demandeur.

Conclusion

L’annulation d’une marque pour mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’annulation de marques devant l’INPI constitue un instrument juridique décisif pour lutter contre les stratégies parasitaires. L’appréciation rigoureuse de la mauvaise foi renforce la sécurité juridique des acteurs économiques.

Dans un environnement où les conflits de marques s’intensifient, maîtriser ce motif absolu d’annulation d’une marque est essentiel pour défendre efficacement ses actifs immatériels et anticiper les risques contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. L’INPI peut-il soulever la mauvaise foi d’office lors de l’examen de la demande de marque par l’INPI ?

Non. L’INPI ne peut pas soulever la mauvaise foi d’office lors de l’examen d’une demande de marque. Ce motif n’est pas contrôlé au stade de l’enregistrement : il ne peut être invoqué que par un tiers dans le cadre d’une action en nullité, l’Institut n’ayant pas la possibilité de l’apprécier spontanément.

2. Le risque de confusion entre les signes est-il nécessaire pour prouver la mauvaise foi du dépôt ?

Non. Le motif de mauvaise foi sanctionne une intention frauduleuse, distincte de l’analyse du risque de confusion.

3. Une entreprise peut-elle déposer un nom qu’elle souhaite commercialiser plus tard ?

Oui, à condition d’avoir une intention d’exploitation réelle et loyale et que cela ne rentre pas dans une stratégie frauduleuse visant, par exemple, à bloquer un concurrent.

4. Les dépôts multiples peuvent-ils constituer un indice de mauvaise foi ?

Oui, s’ils révèlent une stratégie de captation systématique de signes exploités par des tiers.

5. La mauvaise foi peut-elle être retenue sans viser un tiers ?

Oui, notamment dans les cas de détournement de la fonction de la marque.

Cette publication est destinée à fournir des orientations générales au public et à mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.