IA et droit d’auteur : comment anticiper les risques ?

Création générée par IA : la question de l’originalité humaine

La première condition de protection par le droit d’auteur est l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Or, cette exigence exclut de facto une création entièrement générée par une intelligence artificielle, qui ne possède pas la qualité de personne physique.

En France comme dans l’Union européenne, les textes sont clairs : seul un humain peut être titulaire de droits. La directive 2001/29/CE et le Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 et suivants) consacrent cette approche.

La première décision judiciaire européenne portant sur cette question a été rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal municipal de Prague : celui-ci a refusé de reconnaître l’éligibilité au droit d’auteur de contenus générés par un système d’intelligence artificielle. La demande de protection visant des images créées à l’aide de DALL·E a été rejetée au motif qu’aucune contribution créative humaine n’avait été démontrée.

Il convient donc d’opérer une distinction entre, d’une part, l’usage exclusif de l’intelligence artificielle pour produire des œuvres et, d’autre part, le recours à l’IA comme simple outil d’assistance au service d’un processus créatif humain. Dans cette seconde hypothèse, la protection par le droit d’auteur demeure envisageable, pour autant qu’une contribution personnelle suffisamment substantielle puisse être démontrée, notamment par la rédaction du prompt et la sélection du résultat retenu. Tel est le rappel formulé par le U.S. Copyright Office dans son rapport à destination du Congrès et du grand public, intitulé « Copyright and Artificial Intelligence » : la première partie, « Digital Replicas », a été publiée en juillet 2024, et la seconde, « Copyrightability », en janvier 2025.

Entraînement des IA : l’exploitation des œuvres existantes

L’enjeu juridique majeur aujourd’hui concerne l’entraînement des IA génératives. Ces systèmes sont alimentés par des milliards de contenus divers (textes, images, musiques, etc.), souvent issus d’œuvres protégées. La question est donc de savoir s’il est possible de les exploiter sans autorisation.

La directive (UE) 2019/790, transposée en droit français en 2021, a instauré la seule exception spécifique en matière de contrefaçon de droits d’auteur relative à la « fouille de textes et de données » (Text and Data Mining – TDM). Cette exception autorise, sous conditions, l’extraction et l’analyse automatisées de vastes corpus de textes ou d’images protégés afin de faire ressortir tendances, corrélations ou modèles. Elle vise à stimuler la recherche et l’innovation en particulier dans le domaine de l’IA, sans qu’une autorisation préalable des titulaires de droits soit requise, hormis le cas où ceux-ci manifestent explicitement leur opposition pour des usages commerciaux.

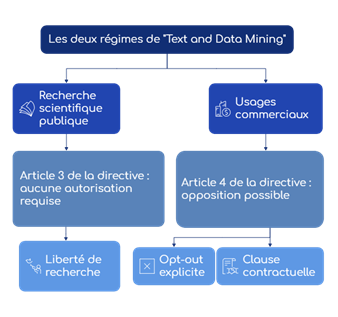

On en retient deux régimes qui coexistent :

- La fouille de textes et de données est obligatoire pour la recherche scientifique publique, cela signifie concrètement que les titulaires de droits d’auteur ne peuvent pas s’opposer à l’exploitation de leurs œuvres protégées lorsque celle-ci est réalisée dans le cadre d’une activité de recherche scientifique conduite par des organismes publics ou à but non lucratif (tel que des universités ou des instituts de recherche).

- La fouille de textes et de données peut être écartée pour les usages commerciaux si les titulaires de droits exercent expressément leur droit d’ « opt-out» explicite ou si une clause contractuelle le prévoit.

Dans l’affaire LAION c/ Robert Kneschke, n°310 O 227/23 du 27 septembre 2024, devant le tribunal régional de Hambourg, cette exception de fouille de textes et de données avait notamment été reconnue pour un usage scientifique d’images du photographe Robert Kneschke dans un modèle IA. L’action de ce dernier avait été rejetée, alors qu’il accusait l’organisation LAION d’avoir utilisé une de ses photographies issues de la plateforme Bigstockphoto afin de l’intégrer dans une base de données destinée à l’entraînement d’IA génératives.

Bien que les conditions d’utilisation de la plateforme interdisaient toute utilisation automatisée, le tribunal a reconnu à LAION le bénéfice de l’exception de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, prévue à l’article 60d de la loi allemande sur le droit d’auteur et les droits voisins (transposant la directive européenne 2019/790), estimant que l’organisation agissait dans un cadre non commercial et d’intérêt public.

Encadrement juridique et transparence des systèmes IA

Face aux nombreux enjeux qui entourent l’utilisation de l’IA, les réglementations se multiplient, afin de garantir un meilleur respect des droits intellectuels. Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, impose notamment une transparence renforcée pour les IA génératives à usage général. Les fournisseurs devront, à compter du 1er août 2025 :

- Publier un résumé des données d’entraînement (dans la mesure du possible, sans divulguer les secrets industriels) ;

- Conserver une documentation technique et des journaux d’entraînement ;

- Respecter les droits d’auteur, notamment via des mécanismes d’opt-out.

Cette nouvelle réglementation marque une avancée significative pour les titulaires de droits. Elle permettra d’identifier les œuvres exploitées sans autorisation, et d’exiger, le cas échéant, des licences.

En parallèle, les autorités françaises, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou encore le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) se sont largement saisi de cette réglementation européenne, en précisant les modalités d’application et évaluant les modèles IA au regard du RGPD, notamment sur la loyauté du traitement et la transparence des algorithmes.

Vers une rémunération équitable des ayants droit

L’usage massif des œuvres protégées pour entraîner les IA génère une valeur économique incontestable, qui soulève une question centrale quant à la rémunération des créateurs.

Face à ce constat, les éditeurs de presse français (Le Monde, AFP, Le Figaro, etc.) ont notamment engagé des actions contre les sociétés X (anciennement Twitter) et Microsoft afin de faire valoir leurs droits voisins et obtenir une juste compensation.

Pour sa part, l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) préconise la mise en place de régimes de licences collectives sectorielles assortis de mécanismes de redistribution équitable.

Certaines entreprises avaient déjà anticipé ces demandes. C’est le cas d’Adobe, qui propose une bibliothèque d’images générées sous licence ; ou encore OpenAI qui a signé des accords de licence avec plusieurs éditeurs internationaux.

Ces pratiques illustrent une voie d’équilibre entre innovation technologique et respect des droits.

Conclusion

Le droit d’auteur reste un outil fondamental pour encadrer l’essor de l’IA générative. En combinant apport créatif humain, traçabilité des données, licences adaptées et respect des exceptions, les entreprises peuvent sécuriser leurs usages et valoriser l’innovation. Le respect de ces principes protège à la fois les titulaires de droits et les utilisateurs de technologies IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

- Une œuvre générée par IA peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Non, à moins qu’un apport humain créatif soit démontré et suffisamment important - Les programmes d’entrainement des IA génératives peuvent-ils être basé sur des œuvres protégées ?

Oui, sous réserve de respecter l’exception FTD ou d’avoir obtenu une licence le permettant. - Est-il possible de s’opposer à l’utilisation de ses œuvres par une IA ?

Oui, en exerçant un opt-out ou en interdisant contractuellement leur exploitation.