La réforme du régime d’imposition des produits brevetables : « L’IP BOX » à la française

Ainsi, le régime d’imposition des produits des brevets et des droits de propriété industrielle assimilés est mis en convenance avec les dispositions de l’OCDE.

Alors que l’Irlandea été le premier pays à mettre en place ce système (1973), d’autres pays ont suivi comme la Belgique, la Chine ou plus encore, plus récemment, le Royaume-Uni (2013).

Le principe permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal concernant leurs actifs de propriété intellectuelle avec un taux d’imposition qui s’élève à 10% au lieu de 33% auparavant.

Les actifs éligibles

Les actifs qui sont éligibles à ce régime sont :

- Les brevets d’invention et inventions brevetables

- Les certificats d’utilité

- Les certificats d’obtention végétale

- Les logiciels protégés par droits d’auteur

Les inventions doivent pour y être éligible avoir fait l’objet d’un dépôt. A noter que le régime est ouvert aux logiciels qui sont protégés par le droit d’auteur.Il faut ajouter le fait que ce régime est applicable sur un revenu net annuel calculé après déduction des dépenses en recherche et développement.

Le but est de favoriser l’effort de recherche et développementpar rapport à l’effet global c’est-à-dire, par rapport à l’ensemble des investissements que peut faire l’entreprise.

Pour pouvoir être éligible au taux de réduction, l’entreprise doit fournir plusieurs élémentspour constituer son dossier comme :

– Les actifs éligibles

– La règle de détermination de la protection de la proportion du revenu net imposable à taux réduit

– La méthode de répartition des dépenses en recherche et développement.

Cela permet d’avoir un suivi sur les dépenses de l’entreprise mais surtout, de justifier la demande de réduction du taux d’imposition.

Il faudra présenter ce dossier à l’administration fiscale sous peine d’une pénalité de 5 %.

Le taux d’imposition

Le régime consiste à déduire dans un premier temps les produits de cession et de concession ainsi que les dépenses en recherche et développement puis, dans un second temps, à calculer à partir de cette déduction le résultat net afin d’obtenir le résultat net de l’actif en se basant sur le ratio Nexus.

Qu’est-ce que le ratio Nexus ?

Ce ratio a pour objectif de limiter « le régime préférentiel proportionnellement à la partie des dépenses qui se rapporte au domaine de la propriété intellectuelle ».

C’est ainsi que l’OCDE définit ceratio. L’idée est de sanctionner les brevets acquis et les frais de recherche et développement sous-traités auprès d’entreprises liées. Néanmoins, les frais en recherche et développement investis au sein d’entreprises tierces ne sanctionnent pas le ratio Nexus. Ce ratio se calcule sur une base de dépenses cumulées.

Certains considèrent ce ratio comme une « présomption non irréfragable ».

Conclusion

L’intérêt de ce régime est d’encourager les entreprises à privilégier la recherche et le développement en France et à produire des actifs de propriété intellectuelle de qualité, générateurs de revenus.

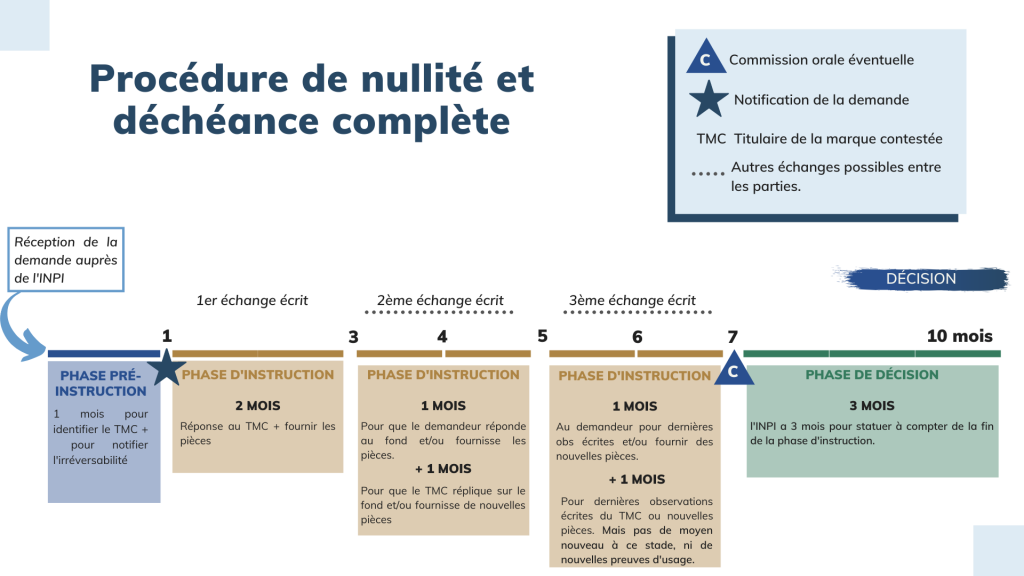

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente

Le

Le

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 sept. 2019, n° D2019-1638, Great American Hotel Group c/ Domains By Proxy, LLC / R Greene

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 2 sept. 2019, n° D2019-1638, Great American Hotel Group c/ Domains By Proxy, LLC / R Greene

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 juill. 2019, n° D2019-1164, Einwohnergemeinde Solothurn, Verein « Region Solothurn Tourismus », Verein « Katon Solothurn Tourismus » c/ M.A. Stenzel

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 25 juill. 2019, n° D2019-1164, Einwohnergemeinde Solothurn, Verein « Region Solothurn Tourismus », Verein « Katon Solothurn Tourismus » c/ M.A. Stenzel