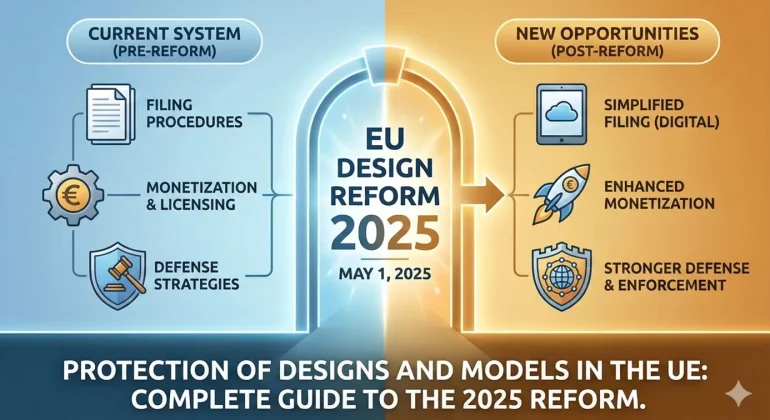

Protection des dessins et modèles dans l’UE : Guide complet de la réforme 2025

Les dessins et modèles sont un levier de compétitivité majeur. Dans l’Union européenne, la protection de l’apparence de vos produits a connu une refonte historique avec l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 le 1er mai 2025.

Ce guide expert décrypte le système actuel, les nouvelles opportunités de la réforme et les stratégies pour déposer, monétiser et défendre vos créations.

📅 Calendrier de la réforme

| 8 décembre 2024 | Entrée en vigueur du Règlement et de la Directive |

| 1er mai 2025 | Application des principales dispositions (Phase I) — en vigueur |

| 1er juillet 2026 | Application des dispositions secondaires (Phase II) |

| 9 décembre 2027 | Date limite de transposition de la Directive par les États membres |

| 9 décembre 2032 | Fin du régime transitoire pour les pièces détachées |

1. Périmètre de la protection : du physique au virtuel

Une définition modernisée

Selon le nouveau règlement, un dessin ou modèle désigne l’apparence de tout ou partie d’un produit résultant de ses caractéristiques : lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux, mais aussi désormais le mouvement, les transitions et l’animation.

La réforme a élargi la définition de « produit » pour inclure explicitement les créations numériques et non physiques. Sont désormais couverts :

- Les éléments graphiques : logos, symboles graphiques, icônes et œuvres graphiques

- Les interfaces numériques : interfaces graphiques utilisateur (GUI), polices de caractères, animations d’applications

- Les environnements virtuels : objets dans les jeux vidéo, produits pour le métavers, configurations spatiales virtuelles

- Les présentations physiques : emballages, ensembles d’articles, aménagements intérieurs (ex : design de magasin)

Ce qui reste exclu de la protection

La fonction technique pure : Les caractéristiques dictées uniquement par la fonction technique ne sont pas protégées. La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Papierfabriek (C-684/21) que l’existence de dessins et modèles alternatifs n’est pas un critère décisif pour contourner cette exclusion.

Les interconnexions : Les formes nécessaires pour raccorder mécaniquement deux produits sont exclues. Exception notable : les systèmes modulaires (éléments interchangeables type briques de construction) restent protégeables.

2. Enregistré ou non-enregistré : le système dual

L’UE offre une flexibilité unique selon la durée de vie de vos produits et votre stratégie commerciale.

| Caractéristique | Dessin Non Enregistré (DMCNE) | Dessin Enregistré (DMUE) |

| Durée de protection | 3 ans à compter de la première divulgation dans l’UE | 5 ans, renouvelable tous les 5 ans jusqu’à 25 ans maximum |

| Étendue de la protection | Contre la copie uniquement. Inefficace contre une création indépendante. | Monopole complet. Protège contre tout dessins et modèle similaire, même créé indépendamment. |

| Formalités | Aucune — protection automatique dès divulgation | Dépôt obligatoire auprès de l’EUIPO |

| Preuve | Charge de la preuve sur le titulaire (date de divulgation + copie) | Certificat d’enregistrement = preuve officielle |

| Idéal pour | Mode, tendances saisonnières, produits à cycle court | Produits phares, designs iconiques, investissements R&D |

💡 Conseil stratégique

Pour les secteurs à cycle court comme la mode, commencez par la protection automatique (DMCNE), puis enregistrez uniquement les designs qui rencontrent le succès commercial. Vous disposez de 12 mois (délai de grâce) après la première divulgation pour déposer.

3. La procédure d’enregistrement : stratégies et points de vigilance

Dépôt et simplification

Une demande peut être déposée directement auprès de l’EUIPO ou via l’OMPI (système de La Haye). Depuis le 1er mai 2025, la soumission de spécimens physiques a été abolie — seules les représentations numériques sont acceptées.

Important : Le dépôt via les offices nationaux n’est plus possible. Seul l’EUIPO est désormais compétent pour les dessins ou modèles de l’Union européenne.

Le dépôt multiple simplifié

La règle de l’unité de classe a été supprimée. Vous pouvez désormais grouper jusqu’à 50 dessins et modèles différents (par exemple, une chaise, un logo et une interface) dans une seule demande multiple, même s’ils appartiennent à des classes de Locarno différentes.

Procédure accélérée (Fast Track) et coûts

Délais :

- Enregistrement classique : environ 10 jours ouvrables

- Procédure Fast Track : 2 jours ouvrables

Structure tarifaire (depuis mai 2025) :

| Taxe d’enregistrement (1er dessin) | 350 € |

| Chaque dessin supplémentaire | 125 € |

| Ajournement de publication (1er dessin) | 40 € |

| Ajournement (dessins supplémentaires) | 20 € / dessin |

Représentation obligatoire

Si le demandeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement réel et effectif dans l’UE, il doit obligatoirement désigner un représentant qualifié pour toutes les procédures suivant le dépôt. Le dépôt initial peut être fait sans représentant.

⚠️ Le piège de la priorité (Jurisprudence KaiKai)

Pour les dépôts internationaux, soyez vigilants. La Cour de justice a confirmé dans l’arrêt KaiKai (C-382/21 P) qu’il est impossible de revendiquer la priorité d’une demande internationale de brevet (PCT) pour un dessin et modèle de l’Union Européenne. Seule la priorité d’un modèle d’utilité déposé dans les 6 mois précédents est admise.

4. Réforme 2025 : les 3 changements majeurs

La réforme portée par le Règlement 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823 introduit des changements stratégiques :

- Lutte contre l’impression 3D illicite

Constitue désormais une contrefaçon le fait de créer, télécharger, copier ou partager des fichiers numériques ou logiciels enregistrant le dessin et modèle pour permettre la fabrication d’un produit. Cette disposition anticipe l’essor des technologies d’impression 3D.

- La « Clause de réparation » (Spare parts)

Les pièces détachées utilisées pour la réparation afin de rendre au produit son apparence initiale ne sont plus protégées. Cette mesure vise à libéraliser le marché des pièces de rechange, notamment dans le secteur automobile.

Régime transitoire important :

- Les pièces protégées avant le 8 décembre 2024 conservent leur protection pour une durée de 8 ans

- Les États membres ont jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer cette directive

- Délai de grâce et auto-divulgation

Le délai de grâce de 12 mois est maintenu. L’usage par le designer de son propre produit pendant ce délai ne détruit pas la nouveauté, même si le dessin et modèle final diffère légèrement du prototype testé.

5. Exploitation commerciale : licences et cessions

Un dessin enregistré est un actif valorisable de votre entreprise.

Licences : Le droit peut faire l’objet de licences exclusives ou non exclusives pour tout ou partie de l’UE.

Opposabilité aux tiers : L’inscription de la licence ou de la cession au registre de l’EUIPO est cruciale pour la rendre opposable aux tiers. Sans inscription, un acquéreur de bonne foi pourrait ignorer l’existence de droits antérieurs.

Action du licencié : Le titulaire d’une licence exclusive peut agir seul en contrefaçon si le propriétaire n’agit pas après mise en demeure.

6. Défense et contentieux

Compétences juridictionnelles :

- EUIPO : Compétence exclusive pour la nullité directe (action administrative)

- Tribunaux nationaux (« Tribunaux des dessins ou modèles de l’UE ») : Compétence pour la contrefaçon et peuvent connaître de la nullité par voie reconventionnelle

Filtrage des appels (CJUE) : L’accès à la Cour de justice est restreint. Un pourvoi n’est admis que s’il soulève une question significative pour l’unité ou le développement du droit de l’UE (Article 58a du Statut de la Cour).

7. Jurisprudence récente à retenir (2023-2025)

Arrêt du Tribunal de l’UE du 10 avril 2024 (T-654/22) – M&T 1997 c EUIPO – VDS Czmyr Kowalik— Impression globale et perception tactile

Pour une poignée de porte et de fenêtres, le Tribunal a confirmé que des différences tactiles (courbure des bords) influencent l’impression globale de l’utilisateur averti, car elles impactent la manipulation de l’objet. De ce fait, le dessin et modèle possède bien un caractère individuel. À retenir : les aspects fonctionnels perceptibles comptent dans l’appréciation du caractère individuel.

Arrêt du Tribunal de l’UE du 22 mars 2023 (T-617/21) – B&Bartoni spol. s r.o., c EUIPO — Produit complexe

Une électrode de torche de soudage a été jugée comme un « produit séparé » et non une pièce de produit complexe, échappant ainsi à l’exigence de visibilité lors de l’utilisation normale. À retenir : la qualification de « produit séparé » élargit la protection.

Arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 2025 (C-211/24) – LEGO A/S c Pozitív Energiaforrás Kft., — Utilisateur averti (LEGO)

L’Avocat Général suggère que pour des briques de construction, un enfant peut être considéré comme un « utilisateur averti » doté d’un haut niveau d’observation. À retenir : l’utilisateur averti s’adapte au produit et à son public cible.

8. Checklist de dépôt

✅ Checklist avant dépôt d’un DMUE

Préparation du dessin et modèle

- ☐ Vérifier que le dessin et modèle n’a pas été divulgué il y a plus de 12 mois

- ☐ S’assurer que le dessin et modèle n’est pas dicté uniquement par sa fonction technique

- ☐ Préparer des représentations de haute qualité (vues multiples recommandées)

- ☐ Identifier la/les classe(s) Locarno appropriée(s)

Recherche préalable

- ☐ Effectuer une recherche d’antériorités

- ☐ Vérifier les dessins et modèles similaires déjà enregistrés

- ☐ Analyser le caractère individuel de votre création

Stratégie de dépôt

- ☐ Décider : dépôt unique ou multiple (jusqu’à 50 dessins et modèles)

- ☐ Évaluer l’opportunité d’un ajournement de publication (confidentialité)

- ☐ Vérifier si une priorité peut être revendiquée (6 mois max.)

Formalités

- ☐ Si hors UE : désigner un représentant qualifié

- ☐ Préparer le paiement des taxes (350 € + 125 € par dessin et modèle additionnel)

- ☐ Créer un compte EUIPO User Area

Après dépôt

- ☐ Surveiller le délai de publication (30 mois max. si ajournement)

- ☐ Inscrire les licences/cessions au registre de l’EUIPO

- ☐ Planifier le renouvellement (5 ans)

9. Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre un dessin enregistré et non enregistré ?

Le dessin non-enregistré (DMCNE) dure 3 ans et protège uniquement contre la copie délibérée. Le dessin enregistré (DMUE) dure jusqu’à 25 ans et offre un monopole d’exploitation complet, protégeant même contre les créations indépendantes produisant une impression globale identique.

Puis-je déposer mon dessin et modèle si je l’ai déjà divulgué au public ?

Oui, vous bénéficiez d’un délai de grâce de 12 mois précédant la date de dépôt. Votre propre divulgation pendant cette période ne détruit pas la nouveauté de votre dessin et modèle.

Combien coûte le dépôt d’un dessin ou modèle de l’UE en 2025 ?

Depuis le 1er mai 2025 : 350 € pour le premier dessin, puis 125 € par dessin supplémentaire dans un dépôt multiple. L’ajournement de publication coûte 40 € pour le premier dessin et 20 € par dessin supplémentaire.

Les pièces détachées automobiles sont-elles encore protégées ?

La « clause de réparation » exclut désormais la protection des pièces utilisées pour restaurer l’apparence initiale d’un produit. Toutefois, une période transitoire de 8 ans s’applique aux droits existants (jusqu’au 9 décembre 2032). Les pièces de rechange qui ne visent pas à reproduire l’apparence originale restent protégeables.

Quels sont les délais d’enregistrement à l’EUIPO ?

Un enregistrement classique prend environ 10 jours ouvrables. En procédure Fast Track, l’enregistrement peut être obtenu en 2 jours ouvrables seulement.

Un fichier 3D peut-il être protégé comme dessin ou modèle ?

La réforme 2025 ne protège pas directement les fichiers numériques en tant que tels. En revanche, le dessin et modèle qu’ils permettent de reproduire est protégé, et la création/diffusion de tels fichiers sans autorisation constitue désormais une contrefaçon. Pensez également à la protection par le droit d’auteur pour le fichier lui-même.

Comment protéger une interface graphique (GUI) ?

Depuis la réforme 2025, les interfaces graphiques utilisateur sont explicitement incluses dans la définition des produits protégeables. Vous pouvez déposer des captures d’écran ou des animations montrant les transitions et interactions de votre interface.

Besoin d’accompagnement pour protéger vos créations ?

Le cabinet Dreyfus & Associés vous accompagne dans le dépôt, la gestion et la défense de vos dessins et modèles dans l’Union européenne et à l’international.

En changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

En changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative