Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

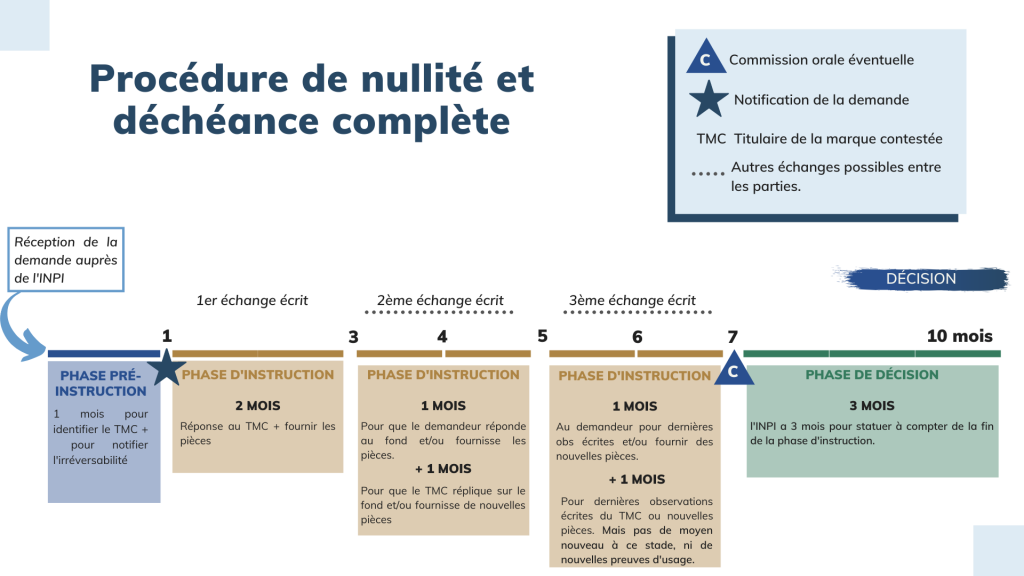

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente

La

La

Parallèlement à une législation toujours plus stricte, les nouvelles technologies sollicitent de manière accrue nos données personnelles, souvent à caractère sensible.

Parallèlement à une législation toujours plus stricte, les nouvelles technologies sollicitent de manière accrue nos données personnelles, souvent à caractère sensible.