Guide de référence : Le secret des affaires en 2026

Définition légale, jurisprudence récente, procédure contentieuse, méthodes de preuve et stratégies de protection — tout ce que vous devez savoir pour protéger vos informations confidentielles.

Dans une économie fondée sur l’immatériel, la valeur d’une entreprise réside souvent dans ce qu’elle ne dit pas. Fichiers clients, algorithmes, stratégies commerciales ou savoir-faire technique : ces actifs critiques ne sont pas toujours brevetables, et c’est ici qu’intervient le secret des affaires.

Depuis la loi du 30 juillet 2018, transposant la Directive (UE) 2016/943, la France dispose d’un cadre protecteur puissant mais exigeant. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2025 a considérablement précisé l’articulation entre secret des affaires, droit à la preuve et RGPD. Ce guide de référence vous livre tout ce qu’il faut savoir pour comprendre, protéger et défendre vos informations confidentielles.

Ce guide couvre :

- La définition légale et les 3 critères cumulatifs de protection

- Le bilan jurisprudentiel 2024-2025 et ses implications pratiques

- La procédure contentieuse : agir en justice, délais, coûts

- Les méthodes pour prouver l’antériorité de votre secret

- Des cas pratiques par secteur (pharma, tech, agroalimentaire)

- L’articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle

- La dimension internationale de la protection

Évolution du cadre juridique

| 8 juin 2016 | Adoption de la Directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires |

| 30 juillet 2018 | Transposition en droit français (loi n°2018-670) |

| 22 décembre 2023 | Cass. Ass : admission des preuves déloyales sous conditions (n°20-20.648) |

| 5 juin 2024 | Cass. Com. : première articulation droit à la preuve / secret des affaires (n°23-10.954) |

| 5 février 2025 | Cass. Com. : confirmation de l’exigence « indispensable » (n°23-10.953) |

| 27 février 2025 | CJUE : primauté du RGPD sur le secret des affaires pour les décisions automatisées (C-203/22) |

1. Les fondamentaux : qu’est-ce que le secret des affaires ?

Contrairement à la propriété intellectuelle classique (brevets, marques) qui repose sur un titre public, le secret des affaires protège une information par le fait même qu’elle reste secrète. Cette protection est née d’un constat simple : certaines informations stratégiques ne peuvent pas ou ne doivent pas être brevetées.

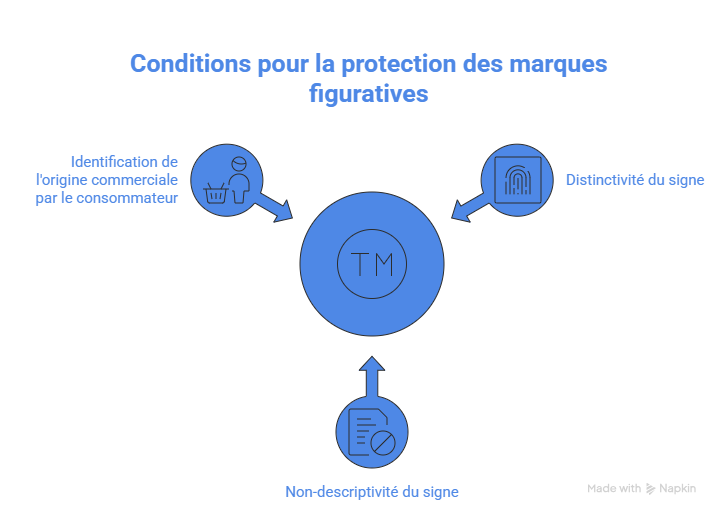

La définition légale (Article L.151-1 du Code de commerce)

Pour être protégée par la loi, une information doit répondre cumulativement à trois critères stricts :

Les 3 conditions cumulatives

- Le caractère secret

L’information n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux personnes familières de ce type d’informations. C’est le critère de la « non-évidence » : l’information ne doit pas être banale dans le secteur concerné. - La valeur commerciale

L’information revêt une valeur commerciale (effective ou potentielle) précisément parce qu’elle est secrète. Cette valeur peut être directe (avantage compétitif) ou indirecte (évitement d’un coût). - Les mesures de protection raisonnables

L’information fait l’objet de mesures de protection concrètes de la part de son détenteur pour conserver ce caractère secret. C’est le critère le plus souvent déterminant en contentieux.

Point essentiel

Si vous ne protégez pas activement vos informations (clauses de confidentialité, mots de passe, classification des documents), le juge considérera qu’il n’y a pas de secret des affaires. C’est le critère le plus souvent négligé par les entreprises.

Que couvre le secret des affaires ?

Le spectre est très large. La notion d' »information » s’entend de manière extensive et inclut :

Savoir-faire technique : procédés de fabrication, recettes, formules chimiques, méthodes de production, paramètres d’optimisation, plans techniques.

Informations commerciales : listes de clients et prospects, politiques tarifaires, conditions fournisseurs, marges par produit, parts de marché internes.

Données stratégiques : projets de fusion-acquisition, plans de développement, études de marché propriétaires, business plans, projections financières.

Informations organisationnelles : organigrammes stratégiques, méthodes de management, processus internes optimisés.

Algorithmes et données : codes sources, modèles de scoring, bases de données propriétaires, architectures logicielles.

Ce que le secret des affaires ne protège PAS

Il est essentiel de comprendre les limites de cette protection :

La découverte indépendante : si un concurrent développe la même information de manière autonome, vous ne pouvez pas l’attaquer.

La rétro-ingénierie licite : l’analyse d’un produit mis sur le marché pour en comprendre le fonctionnement est légale (sauf clause contractuelle contraire).

L’information devenue publique : dès lors qu’un secret est divulgué (volontairement ou non), la protection tombe définitivement.

Les compétences générales des salariés : le savoir-faire acquis par un employé (son « expérience ») lui appartient et peut être utilisé chez un nouvel employeur.

2. Bilan jurisprudentiel 2024-2025

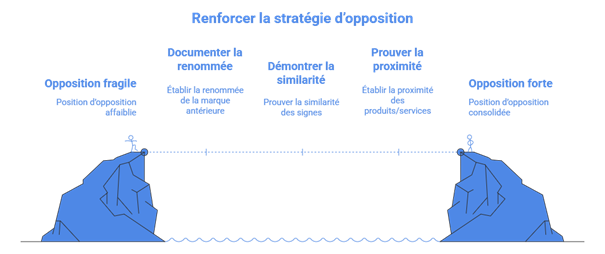

L’actualité judiciaire récente est marquée par un conflit permanent entre deux impératifs : la protection du secret des entreprises et le droit à la preuve (la nécessité pour une partie d’obtenir des documents pour faire valoir ses droits en justice).

L’arrêt fondateur : Cass. Com., 5 février 2025 (n°23-10.953)

C’est le tournant majeur. Dans une affaire opposant les réseaux de franchise Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, la Cour de cassation a posé un principe structurant pour l’équilibre entre ces droits.

Le principe jurisprudentiel

« Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Les implications pratiques :

Pour qu’un juge ordonne la production d’une pièce couverte par le secret des affaires, celle-ci doit être indispensable à la solution du litige, et non plus simplement « nécessaire » ou « utile ». Le terme « indispensable » est volontairement restrictif : il exclut les demandes de « fishing expedition » (recherche exploratoire de preuves).

Le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits en présence. Cela implique de vérifier qu’il n’existe pas d’autres moyens de preuve moins attentatoires au secret, et que la pièce demandée est véritablement décisive pour l’issue du litige.

La gestion des saisies (saisie-contrefaçon et article 145 CPC)

Lorsqu’une entreprise subit une saisie (ex parte) dans ses locaux, comment éviter que ses secrets ne partent chez le concurrent ?

La jurisprudence impose l’application stricte du séquestre provisoire :

Les pièces saisies susceptibles de violer le secret des affaires sont placées sous séquestre auprès d’un tiers (généralement l’huissier). Un délai d’un mois est accordé au saisi pour contester la communicabilité des pièces. Le juge tranche sur la transmission au saisissant avant toute communication, en appliquant le test de proportionnalité.

L’arrêt préparatoire : Cass. Com., 5 juin 2024 (n°23-10.954)

Cette décision avait posé les bases de l’articulation, en reconnaissant pour la première fois que le droit à la preuve pouvait justifier une atteinte au secret des affaires, tout en exigeant un contrôle judiciaire strict.

Les preuves déloyales : Ass. Plén., 22 décembre 2023 (n°20-20.648)

L’Assemblée plénière a admis que des preuves obtenues de manière déloyale (enregistrements à l’insu, documents dérobés) peuvent être produites en justice si deux conditions sont réunies : leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et l’atteinte aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi.

3. Secret des affaires vs RGPD : l’arrêt CJUE du 27 février 2025

Au niveau européen, la Cour de justice (CJUE, C-203/22, Dun & Bradstreet Austria) a rendu une décision majeure concernant l’articulation entre secret des affaires et droits des personnes physiques.

Les faits

Une consommatrice autrichienne s’est vu refuser un contrat de téléphonie mobile au motif qu’elle présentait une solvabilité insuffisante. Ce refus était fondé sur une évaluation automatisée (credit scoring) réalisée par la société Dun & Bradstreet. Elle a demandé des explications sur la « logique sous-jacente » à cette décision, invoquant l’article 15 du RGPD (droit d’accès). La société a refusé en invoquant le secret des affaires protégeant son algorithme.

La décision de la CJUE

Principe posé par la CJUE

Le RGPD prévaut sur le secret des affaires en matière de droit d’accès aux données personnelles et aux informations sur les décisions automatisées. Le responsable de traitement doit fournir des « informations utiles concernant la logique sous-jacente » de manière « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible ».

Ce que cela implique pour les entreprises :

La simple communication d’un algorithme ou d’une formule mathématique complexe ne suffit pas à remplir l’obligation d’information. L’explication doit être compréhensible pour un non-spécialiste.

L’entreprise doit permettre à la personne de comprendre quelles données ont été utilisées et comment elles ont influencé la décision. Cela ne signifie pas divulguer l’algorithme complet, mais expliquer les critères déterminants.

En cas de litige, les informations prétendument protégées doivent être communiquées au juge qui pondérera les droits en présence.

Impact sectoriel

Cette décision affecte directement les secteurs utilisant le scoring automatisé : banques et établissements de crédit, assurances (tarification personnalisée), recrutement (tri automatisé des CV), location immobilière (solvabilité des locataires), et plus généralement tout processus décisionnel automatisé ayant des effets significatifs sur les personnes.

4. Stratégies de protection : les « mesures raisonnables »

Pour bénéficier de la protection légale, l’entreprise doit prouver qu’elle a mis en place des mesures concrètes. Le terme « raisonnables » signifie adaptées à la nature de l’information, à la taille de l’entreprise et au contexte économique. Une PME n’a pas les mêmes moyens qu’un groupe du CAC 40, et les juges en tiennent compte.

Checklist des mesures de protection

Mesures juridiques

- ☐ Accords de confidentialité (NDA) : systématiques avant toute discussion avec un partenaire, prestataire ou investisseur

- ☐ Clauses de confidentialité renforcées : dans les contrats de travail (salariés) et contrats commerciaux

- ☐ Clauses de non-concurrence : pour les postes stratégiques, dans les limites légales

- ☐ Charte informatique : mentionnant explicitement les devoirs de secret et signée par tous les collaborateurs

- ☐ Règlement intérieur : intégrant les obligations de confidentialité

Mesures techniques

- ☐ Gestion des accès : principe du « besoin d’en connaître » (need-to-know)

- ☐ Traçabilité : logs d’accès aux documents sensibles

- ☐ Chiffrement : des données sensibles au repos et en transit

- ☐ Authentification forte : MFA pour les accès aux systèmes critiques

- ☐ DLP (Data Loss Prevention) : outils de prévention des fuites de données

Mesures organisationnelles

- ☐ Marquage des documents : mention « CONFIDENTIEL — SECRET DES AFFAIRES » sur les documents sensibles

- ☐ Classification de l’information : système de niveaux de confidentialité (C1, C2, C3…)

- ☐ Formation des équipes : sensibilisation aux risques d’ingénierie sociale et de fuite d’information

- ☐ Procédures de départ : entretien de rappel des obligations, récupération des accès et documents

- ☐ Sécurisation physique : locaux sécurisés pour les documents papier sensibles

- ☐ Inventaire des secrets : cartographie régulière des informations confidentielles de l’entreprise

Conseil pratique

Le marquage « CONFIDENTIEL » des documents est la mesure la plus simple et la plus efficace à prouver devant un tribunal. Un document non marqué sera difficilement considéré comme relevant du secret des affaires. Investissez également dans la traçabilité : pouvoir démontrer qui a accédé à quelle information et quand est précieux en cas de contentieux.

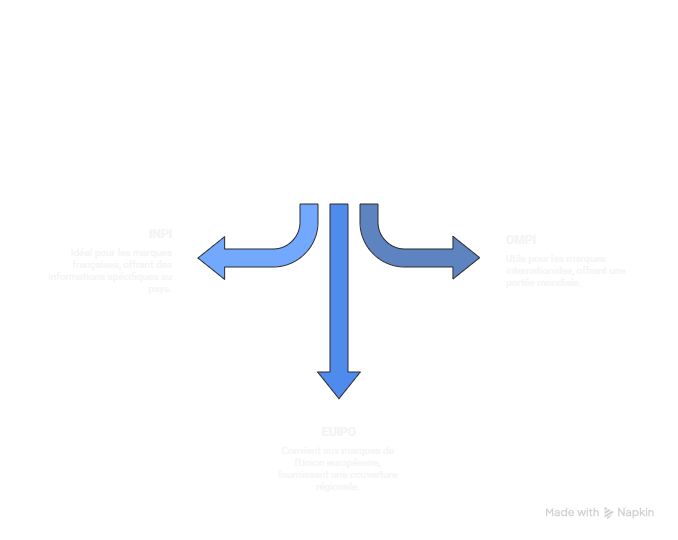

5. Prouver son secret : méthodes d’horodatage

En cas de litige, vous devrez prouver que vous déteniez l’information avant l’atteinte alléguée. La date de création d’un fichier informatique n’est pas une preuve suffisante (elle peut être modifiée). Il vous faut établir une date certaine.

L’enveloppe Soleau (INPI)

Solution la plus connue et la plus économique pour les PME et inventeurs individuels.

Principe : Vous envoyez un document en deux exemplaires identiques à l’INPI. Un exemplaire est conservé par l’INPI, l’autre vous est retourné avec un cachet officiel attestant de la date.

Coût : 15 € pour une protection de 5 ans, renouvelable une fois (10 ans maximum).

Avantages : Simplicité, coût faible, reconnaissance judiciaire établie.

Limites : Taille limitée (7 pages maximum par compartiment), pas adapté aux mises à jour fréquentes, pas de valeur internationale directe.

Site : INPI – Enveloppe Soleau

Dépôt chez un huissier ou notaire

Solution traditionnelle offrant une force probante maximale en droit français.

Principe : Un officier ministériel constate le contenu d’un document à une date donnée et le conserve.

Coût : Variable selon le volume, généralement 100 € à 500 € pour un dépôt simple.

Avantages : Force probante incontestable, acceptation universelle par les tribunaux français, possibilité de déposer des supports numériques.

Limites : Coût plus élevé, procédure moins agile pour des mises à jour fréquentes.

L’horodatage blockchain

Solution moderne, particulièrement adaptée aux entreprises tech et aux mises à jour fréquentes.

Principe : Une empreinte numérique (hash) de votre document est inscrite dans une blockchain publique (généralement Bitcoin ou Ethereum). Cette inscription est immuable et horodatée.

Coût : Quelques euros par horodatage via des services spécialisés, ou intégrable dans vos processus internes.

Avantages : Automatisable, adapté aux pipelines de développement logiciel (CI/CD), coût marginal faible, traçabilité de chaque version.

Limites : Reconnaissance judiciaire encore émergente en France (mais croissante), nécessité de conserver le document original correspondant au hash.

Prestataires : Woleet, OriginStamp, KeeSign, ou solutions intégrées aux plateformes de gestion documentaire.

Dépôt APP (logiciels)

Pour les codes sources et logiciels, l’Agence pour la Protection des Programmes offre un service de dépôt spécialisé.

Principe : Dépôt sécurisé du code source avec date certaine, reconnu comme preuve d’antériorité.

Coût : À partir de 120 € HT pour 5 ans.

Site : APP – Agence pour la Protection des Programmes

Tableau comparatif des méthodes de preuve

| Méthode | Coût | Force probante | Idéal pour |

| Enveloppe Soleau | 15 € / 5 ans | ★★★★☆ | PME, inventeurs, documents stables |

| Huissier / Notaire | 100-500 € | ★★★★★ | Dépôts stratégiques, litiges prévisibles |

| Blockchain | 1-10 € / hash | ★★★☆☆ | Tech, code source, versions multiples |

| Dépôt APP | 120 € / 5 ans | ★★★★☆ | Logiciels, codes sources |

6. Agir en justice : procédure, délais et coûts

Lorsqu’une atteinte au secret des affaires est identifiée, plusieurs voies d’action s’offrent au détenteur du secret. Le choix dépend de l’urgence, de la gravité de l’atteinte et des objectifs poursuivis.

Juridiction compétente

Tribunal judiciaire (anciennement TGI) : compétent pour les actions civiles en matière de secret des affaires. C’est la juridiction de droit commun.

Tribunal de commerce : compétent si le litige oppose deux commerçants ou sociétés commerciales et porte sur des actes de commerce.

Conseil de prud’hommes : compétent si l’atteinte est commise par un salarié dans le cadre de la relation de travail (mais l’action peut être portée devant le tribunal judiciaire pour les aspects non-salariaux).

Les procédures disponibles

Le référé (urgence)

Procédure rapide permettant d’obtenir des mesures provisoires. Conditions : urgence et absence de contestation sérieuse, ou existence d’un dommage imminent. Délai d’audience : généralement 2 à 4 semaines après l’assignation. Le juge peut ordonner l’interdiction provisoire d’utiliser ou divulguer le secret, la saisie conservatoire des produits ou documents litigieux, et l’astreinte pour garantir l’exécution.

La procédure au fond

Procédure complète permettant d’obtenir une décision définitive. Durée moyenne : 12 à 24 mois en première instance selon la complexité. Permet d’obtenir des dommages-intérêts définitifs, l’interdiction permanente et la publication du jugement.

La saisie-contrefaçon adaptée (article L.152-3 du Code de commerce)

Procédure ex parte (sans que l’adversaire soit prévenu) permettant de faire constater une atteinte et saisir des preuves. Requête auprès du président du tribunal judiciaire. Exécution par huissier dans les locaux du présumé contrefacteur. Séquestre des pièces sensibles en attendant la décision sur leur communicabilité.

Délai de prescription

Prescription : 5 ans

L’action civile en matière de secret des affaires se prescrit par 5 ans à compter du jour où le détenteur du secret a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action (article L.152-2 du Code de commerce). Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure ou une assignation.

Estimation des coûts

| Procédure | Honoraires avocat (estimation) | Frais annexes |

| Mise en demeure | 500 € – 1 500 € | — |

| Référé simple | 3 000 € – 8 000 € | Huissier : 200-500 € |

| Saisie-contrefaçon | 5 000 € – 15 000 € | Huissier : 1 000-3 000 € |

| Procédure au fond (1ère instance) | 10 000 € – 50 000 €+ | Expert judiciaire : variable |

Ces estimations sont indicatives et varient selon la complexité du dossier, la réputation du cabinet et la zone géographique.

Éléments à rassembler avant d’agir

Avant d’engager une procédure, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Preuve de détention antérieure : enveloppe Soleau, dépôt notarié, horodatage blockchain.

Preuve des mesures de protection : NDA signés, chartes informatiques, logs d’accès, classification des documents.

Preuve de l’atteinte : documents divulgués, produits contrefaisants, témoignages, correspondances.

Évaluation du préjudice : perte de chiffre d’affaires, investissements R&D perdus, atteinte à l’image.

7. Sanctions et recours

En cas de vol, détournement ou divulgation illicite, la loi prévoit des sanctions civiles étendues. Le volet pénal reste limité aux délits connexes comme le vol, l’abus de confiance ou le recel.

Ce que le juge peut ordonner

Mesures d’interdiction : interdiction d’utiliser, de fabriquer, de commercialiser ou de révéler les informations protégées. Cette interdiction peut être assortie d’une astreinte (somme due par jour de retard).

Mesures de rappel et destruction : rappel des produits du marché, destruction des documents, fichiers ou produits incorporant le secret (« produits en infraction »).

Publication de la décision : aux frais du contrevenant, dans des journaux ou sur des sites internet, pour réparer l’atteinte à la réputation.

Dommages et intérêts : calculés en tenant compte des conséquences économiques négatives (manque à gagner, perte de chance), du préjudice moral, et des bénéfices réalisés par le contrevenant grâce à l’atteinte.

Les exceptions légales (Article L.151-8 du Code de commerce)

Le secret des affaires n’est pas opposable dans certaines situations d’intérêt supérieur :

Exercice du droit à l’information : liberté d’expression et liberté de la presse, notamment pour révéler des informations d’intérêt public.

Lanceurs d’alerte : révélation d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible pour protéger l’intérêt général (protection renforcée par la loi Waserman de 2022).

Protection d’un intérêt légitime : notamment le droit à la preuve, sous conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence 2025.

Représentants du personnel : dans l’exercice de leurs fonctions (comité social et économique, délégués syndicaux).

8. Cas pratiques par secteur

La protection du secret des affaires se décline différemment selon les secteurs d’activité. Voici des exemples concrets illustrant les enjeux et les bonnes pratiques.

Industrie pharmaceutique et biotechnologies

Cas type : Protection des données de développement

Un laboratoire développe une nouvelle molécule. Avant le dépôt de brevet (qui nécessite une divulgation), toutes les données de R&D sont des secrets des affaires critiques : résultats d’essais précliniques, formulations testées, effets secondaires observés, processus de synthèse.

Enjeu : Une fuite peut permettre à un concurrent de déposer un brevet « anticipatif » ou de développer une molécule similaire.

Mesures spécifiques recommandées :

Compartimentalisation stricte des équipes R&D (chaque équipe n’a accès qu’à sa partie du projet). Cahiers de laboratoire horodatés et signés quotidiennement. NDA renforcés avec les CRO (Contract Research Organizations). Procédures de clean room pour les négociations de licence.

Secteur technologique (startups, éditeurs logiciels)

Cas type : Protection des algorithmes et du code source

Une startup développe un algorithme de recommandation qui constitue son avantage compétitif. Le code source et les paramètres d’entraînement du modèle sont des secrets des affaires.

Enjeu : Un développeur partant chez un concurrent pourrait recréer une solution similaire.

Mesures spécifiques recommandées :

Architecture technique limitant l’accès au code complet (microservices, accès par module). Horodatage blockchain systématique des commits. Clauses de confidentialité spécifiques dans les contrats de travail des développeurs. Surveillance des dépôts de code (GitHub, GitLab) pour détecter les fuites. Entretiens de départ formalisés avec rappel des obligations.

Agroalimentaire

Cas type : Protection des recettes et procédés

Un fabricant de produits alimentaires détient une recette unique (sauce, boisson, produit transformé) dont le secret est la clé de son positionnement. Le cas le plus célèbre est celui de Coca-Cola, dont la formule est gardée secrète depuis 1886.

Enjeu : Une divulgation permettrait une copie immédiate par les concurrents ou les MDD.

Mesures spécifiques recommandées :

Fragmentation de la recette (différentes personnes connaissent différentes parties). Codification des ingrédients (codes internes au lieu des noms réels). Accès physique restreint aux zones de production sensibles. Audits réguliers des fournisseurs d’ingrédients clés.

Conseil et services professionnels

Cas type : Protection des méthodologies et données clients

Un cabinet de conseil développe des méthodologies propriétaires et détient des données stratégiques sur ses clients. Ces éléments constituent des actifs immatériels majeurs.

Enjeu : Un consultant partant chez un concurrent emporte son « carnet d’adresses » et ses méthodes.

Mesures spécifiques recommandées :

Documentation formelle des méthodologies avec mention « secret des affaires ». Politique stricte sur l’utilisation des données clients (interdiction d’export, anonymisation). Clauses de non-sollicitation de clientèle. Formation des équipes sur la distinction entre compétences personnelles et actifs de l’entreprise.

9. Articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle

Le secret des affaires n’est pas un droit de propriété intellectuelle au sens strict, mais il s’articule avec les autres protections disponibles. Une stratégie de protection efficace combine souvent plusieurs régimes.

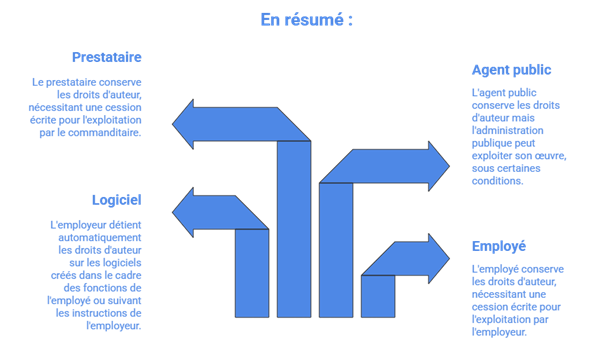

Secret des affaires et droit d’auteur

Cumul possible : Le code source d’un logiciel peut bénéficier simultanément du droit d’auteur (qui protège la forme originale de l’expression) et du secret des affaires (qui protège les algorithmes et la logique métier sous-jacents).

Différences clés :

| Critère | Droit d’auteur | Secret des affaires |

| Formalité | Aucune (protection automatique) | Mesures de protection requises |

| Ce qui est protégé | La forme originale | L’information elle-même |

| Durée | 70 ans post mortem | Tant que le secret est maintenu |

Secret des affaires et brevet

Choix stratégique : Breveter ou garder secret ? Ce choix est fondamental et irréversible.

Breveter est préférable quand : L’invention est facilement identifiable par rétro-ingénierie. Vous souhaitez valoriser l’invention (licences, cessions). La durée de vie commerciale est inférieure à 20 ans. Vous avez besoin d’un titre opposable à tous (y compris les découvreurs indépendants).

Le secret est préférable quand : L’information ne remplit pas les critères de brevetabilité. Le secret peut être maintenu durablement (pas de rétro-ingénierie possible). La durée de vie commerciale dépasse 20 ans. Vous souhaitez éviter les coûts et la divulgation du brevet.

Attention : le brevet détruit le secret

Le dépôt d’un brevet implique la publication de l’invention (18 mois après le dépôt). Cette divulgation est définitive : si le brevet est invalidé ou expire, l’information reste dans le domaine public. Le secret est perdu à jamais.

Secret des affaires et marques

Articulation : La marque protège un signe distinctif (public par nature), tandis que le secret des affaires peut protéger la stratégie de marque, les études de positionnement, les projets de lancement avant annonce publique.

Secret des affaires et dessins et modèles

Articulation : Avant le lancement d’un nouveau design, les plans et prototypes sont des secrets des affaires. Une fois le produit commercialisé, la protection passe au dessin ou modèle (enregistré ou non enregistré pour l’UE).

Secret des affaires et savoir-faire dans les contrats

Dans les contrats de licence de savoir-faire ou de franchise, le secret des affaires est souvent la base de la valeur transférée. Les clauses de confidentialité doivent être particulièrement soignées, avec une définition précise du périmètre du savoir-faire, des obligations de protection pour le licencié, et des mécanismes de contrôle.

10. Dimension internationale

Dans une économie mondialisée, vos secrets des affaires circulent au-delà des frontières. Il est essentiel de comprendre le cadre international de protection.

Le cadre européen harmonisé

La Directive (UE) 2016/943 a harmonisé la protection dans les 27 États membres. Cela signifie que la définition du secret des affaires et les voies de recours sont similaires dans toute l’Union européenne, ce qui facilite la protection transfrontalière.

L’accord ADPIC (OMC)

L’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) oblige les 164 membres de l’OMC à protéger les « renseignements non divulgués ». C’est le socle minimal de protection internationale.

Comparaison internationale

| Juridiction | Niveau de protection | Particularités |

| États-Unis | ★★★★★ | Defend Trade Secrets Act (DTSA, 2016). Action fédérale possible. Dommages punitifs jusqu’à 2x. Saisies ex parte. |

| Union européenne | ★★★★☆ | Directive 2016/943 harmonisée. Protection civile. Pas de volet pénal harmonisé. |

| Royaume-Uni | ★★★★☆ | Common law + transposition directive (conservée post-Brexit). Breach of confidence. |

| Chine | ★★★☆☆ | Loi anti-concurrence déloyale révisée (2019). Protection améliorée mais application variable. |

| Japon | ★★★★☆ | Loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Volet pénal. Protection efficace. |

Bonnes pratiques pour une protection internationale

Adaptez vos NDA au droit applicable : Un NDA soumis au droit français n’aura pas la même efficacité devant un tribunal américain ou chinois. Prévoyez des clauses de loi applicable et de juridiction compétente.

Cartographiez vos flux d’information : Identifiez où vos secrets transitent (filiales, sous-traitants, cloud). Chaque juridiction traversée nécessite une analyse de protection.

Renforcez les clauses avec les partenaires étrangers : Dans certains pays à protection plus faible, des clauses contractuelles plus strictes (pénalités, garanties bancaires) peuvent compenser.

Considérez l’arbitrage international : Pour les litiges transfrontaliers, l’arbitrage (CCI, LCIA) peut offrir une procédure plus rapide et une exécution facilitée dans de nombreux pays (Convention de New York).

11. Brevet vs Secret des affaires : tableau comparatif

| Critère | Brevet | Secret des affaires |

| Nature | Titre de propriété industrielle public | Protection par la confidentialité |

| Durée | 20 ans maximum (avec paiement des annuités) | Illimitée tant que le secret est maintenu |

| Condition | Divulgation publique obligatoire | Maintien du secret obligatoire |

| Protection contre | Toute exploitation, y compris création indépendante | Obtention illicite uniquement (pas la rétro-ingénierie légale) |

| Coût initial | Élevé (rédaction, dépôt, examen : 5 000-15 000 €) | Faible (mesures organisationnelles internes) |

| Coût récurrent | Annuités croissantes + extensions internationales | Maintenance des mesures de sécurité |

| Risque principal | Contournement par conception différente | Fuite ou découverte indépendante |

| Valorisation | Facilement valorisable (licence, cession, garantie) | Valorisation plus complexe (due diligence nécessaire) |

| Idéal pour | Inventions techniques brevetables, valorisation/licences | Savoir-faire, données commerciales, informations non brevetables |

Stratégie combinée

Les deux protections ne sont pas exclusives. Une stratégie optimale peut combiner : breveter les innovations clés (protection forte, valorisable) et conserver en secret les informations complémentaires (procédés de fabrication, paramètres d’optimisation, savoir-faire de mise en œuvre).

12. FAQ : vos questions sur le secret des affaires

Quelle est la différence entre un brevet et le secret des affaires ?

Le brevet offre un monopole de 20 ans en échange de la divulgation publique de l’invention. Le secret des affaires protège l’information tant qu’elle reste secrète (durée illimitée), mais ne protège pas contre une découverte indépendante par un concurrent (rétro-ingénierie légale). Le brevet est opposable à tous ; le secret ne protège que contre l’obtention illicite.

Un salarié peut-il utiliser ses connaissances chez un nouvel employeur ?

Oui, le savoir-faire acquis (« l’expérience ») appartient au salarié. La limite est franchie s’il emporte des documents, des fichiers clients ou utilise des secrets techniques spécifiques identifiés comme confidentiels par son ex-employeur. La distinction repose sur la nature de l’information : compétence générale (utilisable) vs. information protégée (interdite).

Qu’est-ce qu’une « mesure de protection raisonnable » ?

Il n’y a pas de liste officielle, mais la jurisprudence retient : le marquage « Confidentiel » des documents, la restriction des accès informatiques, les clauses de confidentialité signées, la sécurisation physique des locaux et la formation des équipes. L’absence totale de ces mesures empêche la protection légale. Le caractère « raisonnable » s’apprécie selon la taille de l’entreprise et la nature de l’information.

Le secret des affaires s’oppose-t-il aux lanceurs d’alerte ?

Non. La loi prévoit des exceptions claires (article L.151-8 du Code de commerce). Le secret des affaires n’est pas opposable pour révéler une activité illégale ou un comportement répréhensible dans le but de protéger l’intérêt général (droit d’alerte). La loi Waserman de 2022 a renforcé cette protection.

Combien de temps dure la protection ?

Elle est potentiellement perpétuelle. Elle dure tant que les trois conditions (secret, valeur, protection) sont réunies. Si l’information devient publique — par divulgation, fuite ou découverte indépendante — la protection tombe immédiatement et définitivement. L’exemple de la formule de Coca-Cola (gardée secrète depuis 1886) illustre cette durée potentiellement illimitée.

Le secret des affaires peut-il céder face au droit à la preuve ?

Oui, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025 (n°23-10.953). Le juge doit vérifier si la production de la pièce est « indispensable » à la preuve des faits allégués et si l’atteinte au secret est « strictement proportionnée » au but poursuivi. C’est un contrôle au cas par cas qui exclut les demandes exploratoires.

Dois-je expliquer mes algorithmes aux personnes concernées ?

Depuis l’arrêt CJUE du 27 février 2025 (C-203/22), oui pour les décisions automatisées ayant des effets significatifs (scoring, profilage). Vous devez fournir des « informations utiles concernant la logique sous-jacente » de manière compréhensible. Cela ne signifie pas divulguer l’algorithme complet, mais expliquer les critères utilisés et leur influence sur la décision.

Quel est le délai pour agir en justice ?

L’action civile se prescrit par 5 ans à compter du jour où le détenteur du secret a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action (article L.152-2 du Code de commerce). Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure formelle ou par une assignation.

Comment prouver que je détenais l’information avant l’atteinte ?

Plusieurs méthodes établissent une date certaine : l’enveloppe Soleau (INPI, 15 € pour 5 ans), le dépôt chez un huissier ou notaire, l’horodatage blockchain, ou le dépôt APP pour les logiciels. La date de création d’un fichier informatique n’est pas une preuve suffisante car elle peut être modifiée.

Le code source peut-il être protégé à la fois par le droit d’auteur et le secret des affaires ?

Oui, ces deux protections sont cumulables. Le droit d’auteur protège la forme originale du code (automatiquement, sans formalité), tandis que le secret des affaires protège les algorithmes et la logique métier sous-jacents (à condition de respecter les 3 critères légaux et de maintenir la confidentialité).

Références juridiques

- Définition et critères : Article L.151-1 du Code de commerce

- Obtention licite et illicite : Articles L.151-3 à L.151-6 du Code de commerce

- Exceptions : Articles L.151-7 et L.151-8 du Code de commerce

- Prescription : Article L.152-2 du Code de commerce

- Directive européenne : Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016

- Jurisprudence 2025 : Cass. Com., 5 février 2025, n°23-10.953 | CJUE, 27 février 2025, C-203/22

- Enveloppe Soleau : INPI – Enveloppe Soleau

Besoin d’auditer votre protection ou d’agir en justice ?

Le cabinet Dreyfus & Associés vous accompagne dans la mise en place de vos mesures de protection, la rédaction de vos NDA, l’horodatage de vos secrets et la défense de vos intérêts en cas d’atteinte.