Dans cette affaire, l’artiste mondialement connu Jeff Koons a été condamné pour contrefaçon de droit d’auteur, in solidum avec ses co-défendeurs, à verser 190 000€ de dommages intérêts au photographe Frank Davidovici, montant dépassant largement celui qu’avait prononcé le Tribunal en première instance, et qui condamnait Jeff Koons et ses co-défendeurs à 135 000€ à titre de dommages-intérêts.

Revenons sur les faits : en 1988, Jeff Koons entame sa série d’œuvres « Banality », consistant à créer à partir d’images variées, des objets en trois dimensions. Parmi les œuvres de cette série, son œuvre « Fait d’hiver » montre une jeune femme dans un corset résille, allongée sur la neige, avec à ses côté un petit cochon qui porte à son cou un tonnelet.

En novembre 2014, le Centre Pompidou organisait une rétrospective de l’œuvre de Koons, dans laquelle étaient présentées plusieurs œuvres de la série « Banality », dont deux ont fait l’objet d’actions en contrefaçon. L’une des deux œuvres litigieuses n’est autre que « Fait d’hiver ». En effet, Frank Davidovici, le concepteur d’une campagne publicitaire datant de 1989 et créée pour la société Naf-Naf, a assigné entre autres le Centre Pompidou et Jeff Koons en contrefaçon de droit d’auteurs sur cette campagne. A cette époque, la collection Automne/Hiver de la marque Naf-Naf est présentée au grand public grâce notamment à une photo composée d’une jeune femme allongée sur la neige et accompagnée d’un cochon, portant en collier un tonnelet, rappelant celui des Saint-Bernard.

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne tous les défendeurs pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Frank Davidovici. Face aux juges de la Cour d’appel, les défendeurs exposent alors l’ensemble des moyens de défense possibles dans le cadre d’une telle action en contrefaçon.

Jeff Koons soutient que, dans la mesure où « Fait d’hiver » a été créée aux Etats-Unis, le droit américain aurait dû s’appliquer. Pour étayer son argumentaire, il s’appuie sur le Règlement Rome II, qui entend préserver le principe « lex loc protectionis », en matière d’obligation « non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Jeff Koons aurait eu tort de se priver de ce moyen, d’autant qu’existe en droit américain l’exception du « fair use », qui permet de limiter les droits exclusifs d’un auteur, pour permettre notamment de parodier son œuvre (17 U.S.C. §107). Mais rappelons quand même qu’en 1992, Koons avait perdu une action dans laquelle il avait soulevé cette exception. Lui était alors encore opposée une contrefaçon de droit d’auteur pour sa sculpture « String of Puppies » qui a été considérée comme la copie, à quelques différences près, d’une photo prise par le photographe américain Art Rogers. Ces petits éléments de différence entre la photo d’origine et la sculpture avaient alors été jugés insuffisants pour écarter la contrefaçon.

Ceci dit, et contrant donc un des arguments de Jeff Koons montrant les différences existant entre son « Fait d’hiver » et celui de Naf-Naf, la Cour d’appel rappelle que la contrefaçon ne s’apprécie pas au regard des différences, mais bien au regard des ressemblances des œuvres en présence.

Sans surprise finalement, la Cour d’appel de Paris estime que le droit français est applicable, concernant « Fait d’hiver », dans la mesure où la contrefaçon de droits d’auteur a été commise en France. Pas d’exception de « fair use » utilisable, donc.

Koons joue alors la carte du défaut de qualité à agir de Frank Davidovici. En effet, la photographie d’origine serait une œuvre collective et donc propriété de Naf-Naf. Les éléments apportés par les appelants étaient insuffisants pour la Cour d’appel qui en arrive aux mêmes conclusions qu’en première instance, à savoir que la campagne publicitaire n’était pas une œuvre collective mais bien une œuvre de collaboration, dans laquelle la contribution de Frank Davidovici était « individualisable », et que les autres auteurs lui avaient cédé leurs droits patrimoniaux.

Les appelants soutiennent que l’œuvre avait été créée plus de 20 ans avant l’assignation (9 janvier 2015), qu’elle avait été exposée dès 1995 dans une galerie parisienne, et que sa reproduction était présentée sur le site internet de Jeff Koons et qualifiée par lui d’« incontournable à quiconque s’intéresse à [son] œuvre » et par « quiconque ». Etait notamment visé l’intimé.

Peine perdue encore une fois, la Cour d’appel rejette ce moyen dans la mesure où c’est la présentation au Centre Pompidou qui est reprochée, et qui avait démarré en novembre 2014, soit deux moins avant l’assignation.

L’article 10 de la CESDH est invoqué par les appelants, pour rappeler que les juges ne doivent pas et ne peuvent ni s’immiscer dans la liberté créative de l’artiste ni nier sa démarche artistique. Cependant, il est également précisé dans cet article que la liberté d’expression artistique comprend des limitations et en l’occurrence, la Cour retient que la limitation applicable en l’espèce est légale puisque reposant sur l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article condamne toute adaptation ou transformation d’une œuvre sans le consentement de son auteur. Considérant que la sculpture reprend les éléments majeurs de la photographie d’origine (les pingouins et le collier de fleurs du cochon n’entrant que peu en ligne de compte) et qu’elle ne fait aucune mention de l’oeuvre de Davidovici, Koons était évidemment en tort. La limite est donc fine entre inspiration et contrefaçon d’une œuvre antérieure.

Les appelants tentent également d’invoquer le moyen tenant à l’exception de parodie, et s’appuient sur la définition donnée par la CJUE en 2014 dans une affaire Deckmyn, qui précise qu’une parodie « a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». En l’occurrence, la Cour d’appel de Paris considère que la finalité humoristique n’est certainement pas évidente, dans la mesure où Koons décrit son « Fait d’hiver » comme étant « un travail sur le renouvellement », l’illustration du « processus d’acceptation de soi ». Mais plus encore selon la Cour, près de 30 ans séparent la campagne publicitaire de la sculpture, période si longue que le public pouvait ne pas pressentir la parodie.

La séparation entre libre inspiration et contrefaçon d’œuvre d’art est donc très fine, et parfois délicate à appréhender pour les artistes. Malgré le plan de défense clairement établi par Jeff Koons en l’espèce, il est essentiel de se ménager les autorisations préalables avant de créer une œuvre susceptible d’en contrefaire une autre.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

♦Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.

Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.

Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.

L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.

Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.

En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.

Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.

Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.

Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :

Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :

– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)

– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore

– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement

C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.

Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.

A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.

Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère. À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

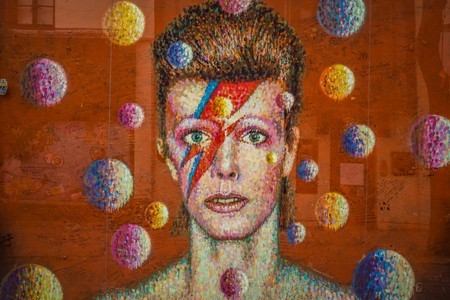

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.

Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique

Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs

Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.

Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.

Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.

Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel

Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer

L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.

Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.