Vers une nouvelle ouverture de la racine des noms de domaine : l’opportunité du .marque ?

Introduction

À l’approche de la réunion annuelle de l’ICANN 84 à Dublin (25 au 30 octobre 2025), les attentes sont fortes autour d’une étape décisive : l’adoption de la version finale du Guide du candidat gTLD (« Applicant Guidebook » ou AGB). Ce document, attendu depuis plusieurs années, marquera la dernière phase avant le lancement officiel de la nouvelle racine des noms de domaine, prévu pour 2026.

La première expansion du Système de noms de domaine (DNS), lancée en 2012, avait introduit plus de 1 200 nouvelles extensions, telles que .shop, .bank, .paris ou encore .google. Mais cette ouverture a également révélé de nombreuses difficultés : complexité technique, coûts élevés, diversité limitée parmi les candidats, ainsi que des litiges récurrents liés à la protection des droits et aux abus du DNS.

Le nouveau programme de l’ICANN vise à tirer les leçons de cette première expérience et à établir un système plus équilibré, inclusif et sécurisé, conçu pour répondre aux besoins de l’Internet d’aujourd’hui, plus global, plus commercial, et plus sensible aux enjeux de cybersécurité et de protection des marques.

Un programme restructuré pour une nouvelle ère d’Internet

Cette nouvelle racine de noms de domaine introduit plusieurs réformes majeures destinées à simplifier le processus tout en renforçant l’équité et la fiabilité technique. L’un des éléments centraux est la pré-évaluation des prestataires de services de registre (« Registry Service Providers » ou RSP), qui garantit que seuls les opérateurs techniques préqualifiés pourront gérer de nouvelles extensions.

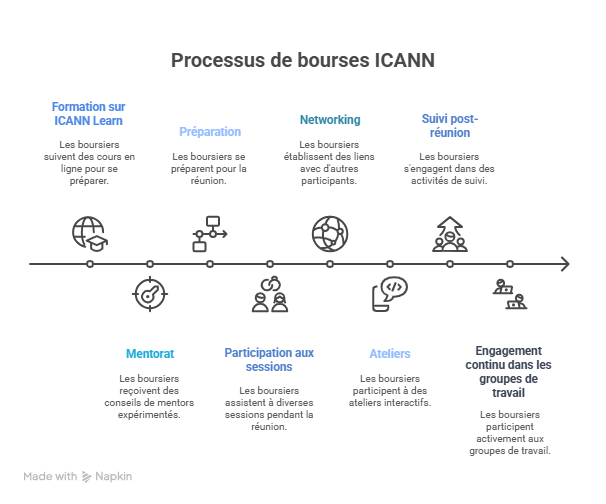

Parallèlement, l’ICANN met l’accent sur l’inclusion à travers le Programme de soutien aux candidats gTLDs (« Applicant Support Program » ou ASP). Ce dispositif offre des réductions substantielles de frais (jusqu’à 85 %) et un accompagnement personnalisé aux organisations et entités postulant à l’obtention d’un nouveau gTLD issus de régions en développement ou disposant de ressources limitées. L’objectif est d’encourager la création d’extensions communautaires, linguistiques ou d’intérêt public, encore peu représentées dans le paysage du DNS.

Calendrier et étapes clés

La phase préparatoire de la nouvelle racine des noms de domaine est déjà terminée. La pré-évaluation des RSP a été lancée en novembre 2024 et s’est terminée en mai 2025. Cette étape permet à l’ICANN de certifier les opérateurs techniques qui pourront ensuite être sélectionnés par les candidats gTLD, assurant ainsi un niveau homogène de qualité et de sécurité.

En parallèle, le Programme de soutien aux candidats (ASP) a été ouvert le 19 novembre 2024, afin de donner aux candidats gTLD à faibles ressources un accès anticipé à une aide financière et technique.

La date limite de dépôt des demandes est fixée au 19 novembre 2025, avec une possible prolongation jusqu’au 19 décembre 2025. Une fois cette phase achevée, l’ICANN identifiera les bénéficiaires de ce programme de soutien avant l’ouverture de la période de dépôt des candidatures aux gTLDs.

La version finale du Guide du candidat est attendue autour de décembre 2025, à l’issue de la période de consultation publique ouverte en mai 2025. La fenêtre de dépôt des candidatures devrait s’ouvrir en avril 2026 pour une durée de 12 à 15 semaines.

À partir de mi-2026, l’ICANN entamera les phases d’évaluation, de résolution des ensembles conflictuels et d’objections, en fonction du nombre de dossiers reçus et de la complexité des différends. Enfin, entre fin 2026 et 2027, les candidats retenus signeront leur contrat de registre (Registry Agreement) et entameront la procédure de délégation.

Ce qui a déjà été réalisé par l’ICANN

Pré-évaluation des prestataires de registre (RSP)

Contrairement à la procédure de 2012, chaque candidat devra choisir un prestataire technique approuvé par l’ICANN. Cette mesure évite les évaluations redondantes de mêmes fournisseurs, garantit des standards de sécurité homogènes et renforce la sécurité et résilience du DNS. Plus de 50 prestataires de registre participent actuellement à cette phase, dont les résultats sont attendus d’ici fin 2025.

Programme de soutien aux candidats (ASP)

Le programme ASP vise à démocratiser l’accès au système des noms de domaine. Il offre un soutien financier, un mentorat technique et un accompagnement opérationnel aux petites structures ou organisations issus de régions en développement. Les candidats ne sont pas tenus de divulguer à ce stade le nom de l’extension qu’ils envisagent, préservant ainsi la confidentialité de leurs projets.

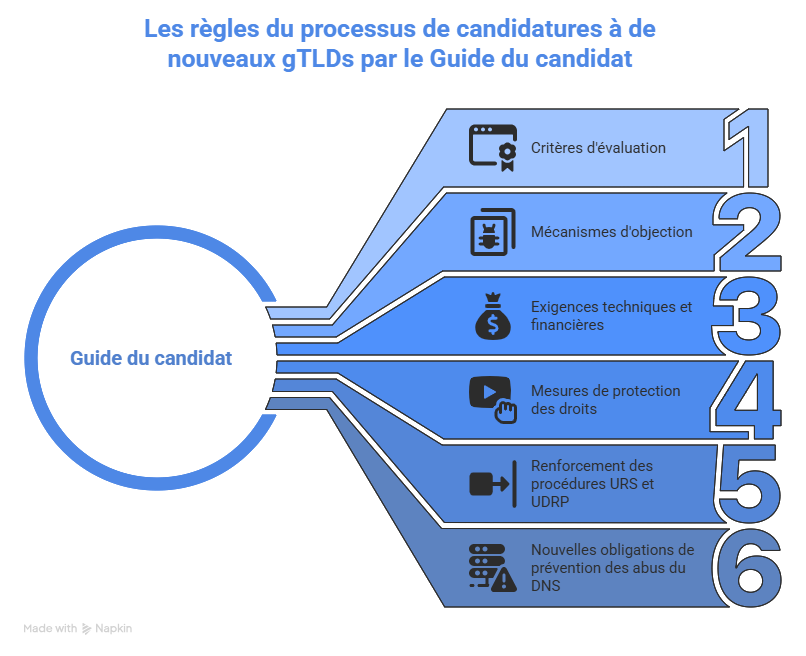

Le Guide du candidat (AGB)

Le 30 mai 2025, le Guide du candidat a été publié sous forme de projet. Il fixe l’ensemble des règles du processus de candidature à de nouveaux gTLDs : critères d’évaluation, mécanismes d’objection, exigences techniques et financières, et mesures de protection des droits. Il renforce notamment les dispositifs telles que les procédures URS et le UDRP, et introduit de nouvelles obligations de prévention des abus du DNS.

Un contrat-type de registre (Base gTLD Registry Agreement) complète ce dispositif, avec une durée de 10 ans, des conditions de renouvellement plus strictes et des obligations renforcées de signalement des abus.

Résolution des dossiers en suspens depuis 2012

L’ICANN a entrepris de clore ou résoudre les candidatures restées en attente depuis 2012, telles que .GCC, .WEB et .WEBS. Cette opération de « nettoyage » vise à libérer les chaînes de caractères dormantes ou litigieuses afin qu’elles puissent être réouvertes lors du nouveau cycle et d’éviter tout blocage administratif pour la nouvelle racine de 2026.

Ce qu’il faut attendre d’ICANN 84 (Dublin, 25 au 30 octobre 2025)

La réunion de Dublin devrait marquer plusieurs avancées majeures :

- L’approbation du Guide du candidat final par le Conseil d’administration d’ICANN.

- La publication de la liste des prestataires de registre (RSP) qualifiés.

- Des rapports de l’état d’avancement du programme ASP et du Universal Acceptance Steering Group (UASG).

- Des sessions du Comité consultatif gouvernemental (GAC) sur les garanties d’intérêt public, les noms géographiques et à la lutte contre les abus du DNS.

Les gouvernements devraient réaffirmer leurs restrictions relatives aux identifiants géographiques, culturels et linguistiques, ainsi que la nécessité de transparence et de responsabilité dans l’exploitation des registres.

Défis anticipés

Malgré les améliorations prévues, plusieurs tensions déjà observées en 2012 pourraient resurgir :

- Concurrence sur les chaînes de caractères (string contention) : des candidatures multiples pour une même extension (.music, .hotel, .shop, etc.) pourront entraîner des enchères ou des négociations.

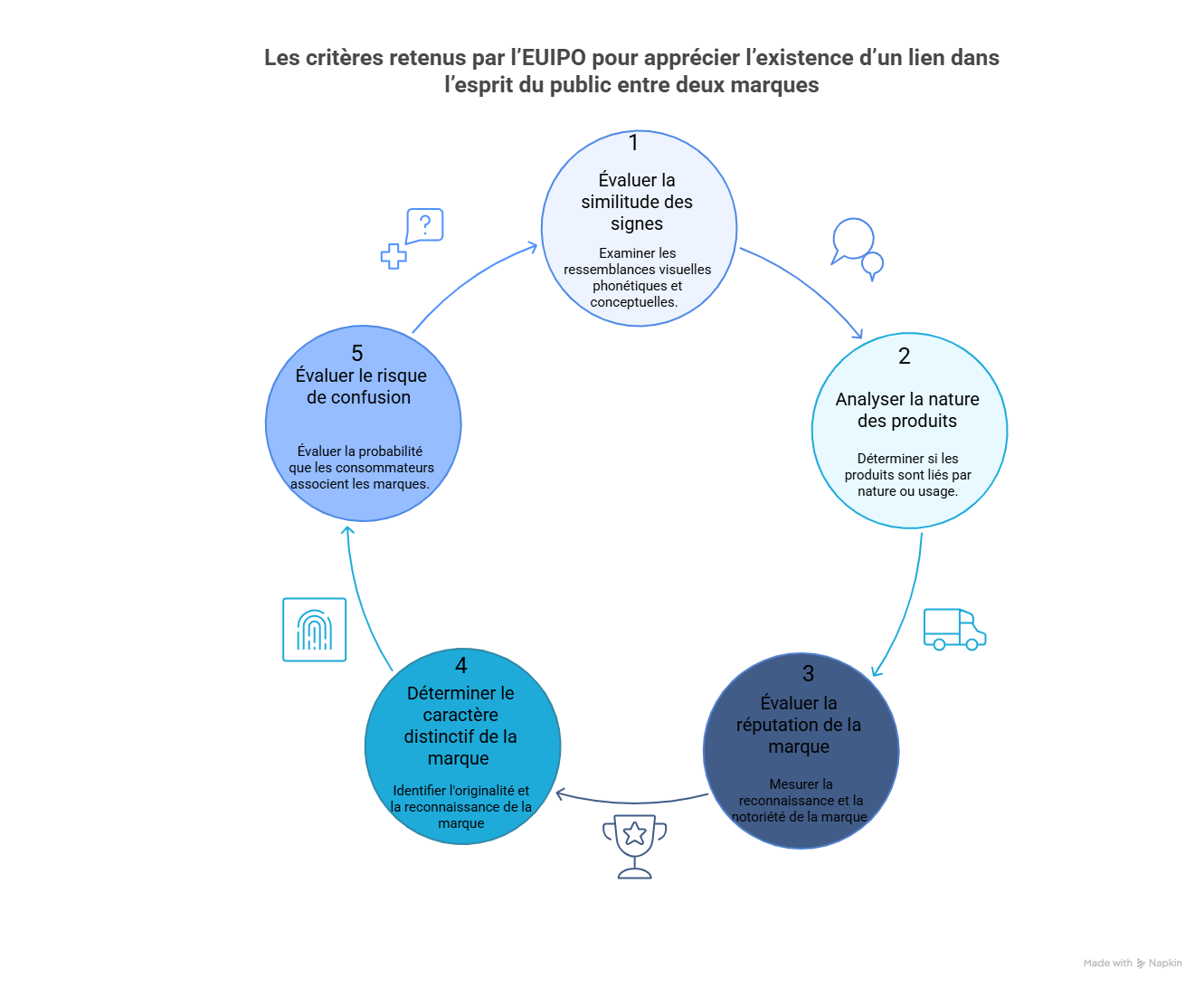

- Protection des droits : les titulaires de marques devront à nouveau surveiller les candidatures pour éviter tout usage abusif ou contrefaisant leur marque.

- Spéculation et thésaurisation : l’ICANN prévoit d’imposer des conditions plus strictes de “volonté d’exploitation effective” pour dissuader les candidatures purement spéculatives.

- Abus du DNS : un contrôle accru sera exercé sur les pratiques liées à la sécurité, au phishing et aux logiciels malveillants.

- Coûts et complexité : malgré la volonté de simplification, les frais de candidature complets devraient encore se situer entre 150 000 et 250 000 USD, sans compter les coûts juridiques et opérationnels.

Un tournant pour le DNS

Cette nouvelle racine de noms de domaine s’inscrit dans une réflexion plus large sur la gouvernance numérique mondiale. L’ICANN est désormais attendue sur sa capacité à concilier innovation et stabilité, tandis que les autorités publiques et les titulaires de droits réclament une application renforcée de la propriété intellectuelle et des procédures de retrait accélérées.

Pour en savoir plus concernant le rôle stratégique de l’ICANN, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Les avancées technologiques, telles que la détection automatisée des abus par l’IA, l’adoption généralisée du Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), ou encore les modèles de domaines fondés sur l’identité, redéfiniront profondément les obligations de conformité des registres.

Cette nouvelle vague d’extensions dépasse donc la simple expansion technique : elle constitue une opportunité stratégique pour les entreprises de :

- Sécuriser de nouveaux espaces numériques pour leurs marques et leur innovation ;

- Étendre leur présence linguistique et géographique ;

- Renforcer leur souveraineté numérique et leur protection contre les abus.

Conclusion

La prochaine racine de noms de domaine de l’ICANN marque une étape historique dans la gouvernance d’Internet. Plus de dix ans après la première expansion, cette nouvelle racine incarne une approche plus structurée, plus sûre et plus équitable de la création d’extensions.

Pour les entreprises, elle ouvre des perspectives inédites en matière d’innovation, de communication et de positionnement digital, tout en exigeant une vigilance accrue face aux risques d’atteinte aux droits.

Pour l’ICANN et les décideurs publics, il s’agira d’un test de crédibilité : ne pas répéter les erreurs de 2012, tout en adaptant le système aux réalités contemporaines, marquées par la cybersécurité, la diversité mondiale et la responsabilité institutionnelle.

L’approbation du Guide du candidat final à Dublin ne marquera donc pas seulement le début d’un nouveau cycle de candidatures : elle annoncera l’ouverture d’un nouveau chapitre de l’histoire d’Internet, un équilibre à trouver entre ouverture et contrôle, entre innovation et confiance.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension de nom de domaine générique figurant à la fin d’une adresse Internet, comme .com, .org, .shop ou .paris. Les gTLDs permettent d’organiser le système de noms de domaine (DNS) et d’offrir de nouvelles opportunités de communication et de positionnement numérique pour les entreprises, collectivités et communautés.

2. Pourquoi une nouvelle racine est-elle lancée ?

L’ICANN lance une nouvelle racine de noms de domaine afin de favoriser l’innovation, la concurrence et la diversité sur Internet, en permettant la création de nouvelles extensions adaptées à des marques, communautés, langues ou secteurs d’activité spécifiques, tout en intégrant les enseignements et améliorations de sécurité issues du précédent cycle de 2012.

3. Qu’est-ce que l’Applicant Guidebook (AGB) ?

L’Applicant Guidebook (AGB) est le guide officiel publié par l’ICANN qui définit toutes les règles, procédures et exigences applicables aux candidats souhaitant obtenir un nouveau gTLD, notamment les critères d’évaluation, les mécanismes d’objection et de contentieux, ainsi que les obligations techniques, financières et contractuelles.

4. Quel est l’impact de cette nouvelle racine pour les titulaires de marques ?

Les entreprises devront se préparer à :

- Surveiller activement les nouvelles candidatures de gTLD pour détecter tout usage parasitaire.

- Évaluer les opportunités stratégiques d’enregistrer leur propre extension.

- Adapter leurs politiques de défense de marque aux nouveaux mécanismes d’objection et de recours prévus par l’AGB.

5. Comment les entreprises peuvent-elles dès maintenant se préparer ?

Il est recommandé de :

- Identifier les extensions stratégiques à surveiller ou à candidater,

- Auditer les portefeuilles de marques et de noms de domaine,

- Définir des procédures internes de réaction rapide en cas de publication d’une candidature problématique,

- Et anticiper les coûts et délais liés à une éventuelle participation.

Pour en savoir plus concernant la préparation des entreprises à l’introduction de nouveaux gTLDS, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.