Opposition en France et en Union Européenne : Comment répondre efficacement à une opposition de marque ?

Introduction

Lorsqu’un déposant reçoit une notification d’opposition contre une marque qu’il vient de déposer, l’enjeu dépasse la simple formalité : il s’agit de protéger l’identité commerciale, le positionnement stratégique et la valeur économique des actifs immatériels de l’entreprise. En droit des marques, l’opposition est un contentieux administratif permettant à un tiers de demander le rejet d’une demande d’enregistrement de marque au motif qu’elle porterait atteinte à des droits antérieurs.

Dans cet article, nous explorerons comment un déposant peut construire une réponse structurée, convaincante et conforme aux exigences procédurales, tant devant l’INPI en France qu’auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans l’Union Européenne.

Le cadre juridique de l’opposition en France et dans l’Union Européenne

En droit français, l’opposition est prévue par les articles L.712-4 suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Elle permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque nouvelle. Le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Au niveau européen, l’opposition est encadrée par les articles 46 et suivants du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Le délai pour former opposition est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.

Ces délais sont non prorogeables et conditionnent l’admissibilité de la procédure opposante. Une action hors délai entraîne l’irrecevabilité automatique de l’opposition.

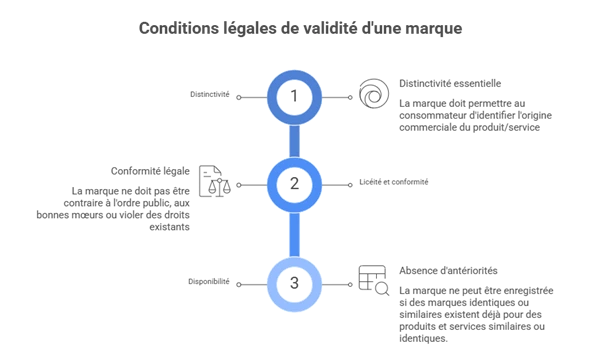

L’opposition repose principalement sur l’existence d’un risque de confusion, notion centrale définie à l’article L.713-3 du CPI et à l’article 8 §1 b) du Règlement (UE) 2017/1001. Ce mécanisme ne vise pas à sanctionner une violation de droits mais à empêcher l’enregistrement d’un signe susceptible d’induire en erreur le public ou de diluer des droits antérieurs.

La notification de l’opposition : point de départ de la stratégie de défense

À compter de la publication au BOPI, toute personne estimant que la marque porte atteinte à ses droits antérieurs (notamment une marque déjà enregistrée, un nom commercial, une dénomination sociale ou encore un nom de domaine, etc.) dispose d’un délai de 2 mois pour former opposition. Ce délai ne peut pas être prolongé. Si aucune opposition n’est déposée dans ce laps de temps, la marque poursuit normalement sa procédure d’enregistrement.

Dans ce délai, il est possible de déposer une opposition dite “formelle” et d’acquitter la redevance, sans développer immédiatement l’argumentation : l’exposé des moyens (mémoire) et certaines pièces peuvent en conséquence être produits dans un délai supplémentaire d’un mois courant à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Ce délai supplémentaire a une logique pratique : il permet de rédiger et documenter l’exposé des moyens (risque de confusion/atteinte aux droits antérieurs, etc.) après avoir “sauvegardé” le délai d’opposition. En revanche, ce complément est encadré : l’opposant ne peut pas étendre la portée de l’opposition ni invoquer de nouveaux droits antérieurs, ni de nouveaux produits/services par rapport à ce qui a été indiqué dans le délai initial.

L’acte d’opposition doit impérativement comporter (article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle) :

- L’identité de l’opposant + indications établissant l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs ;

- Les références de la demande contestée + désignation des produits/services visés par l’opposition ;

- La justification du paiement de la redevance.

Une fois l’opposition déclarée recevable, l’office compétent la notifie au déposant.

Devant l’EUIPO, la procédure comporte une particularité notable : une phase dite de « cooling-off », période de négociation amiable initialement fixée à deux mois et pouvant être prolongée d’un commun accord des parties. À défaut d’accord, la phase contradictoire formelle s’engage. Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article dédié sur notre page blog.

À ce stade, l’enjeu consiste à déterminer la stratégie la plus adaptée parmi plusieurs options juridiquement encadrées.

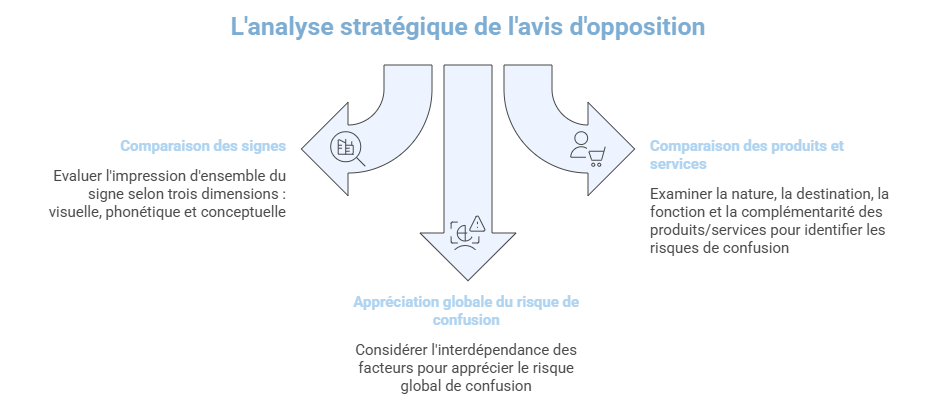

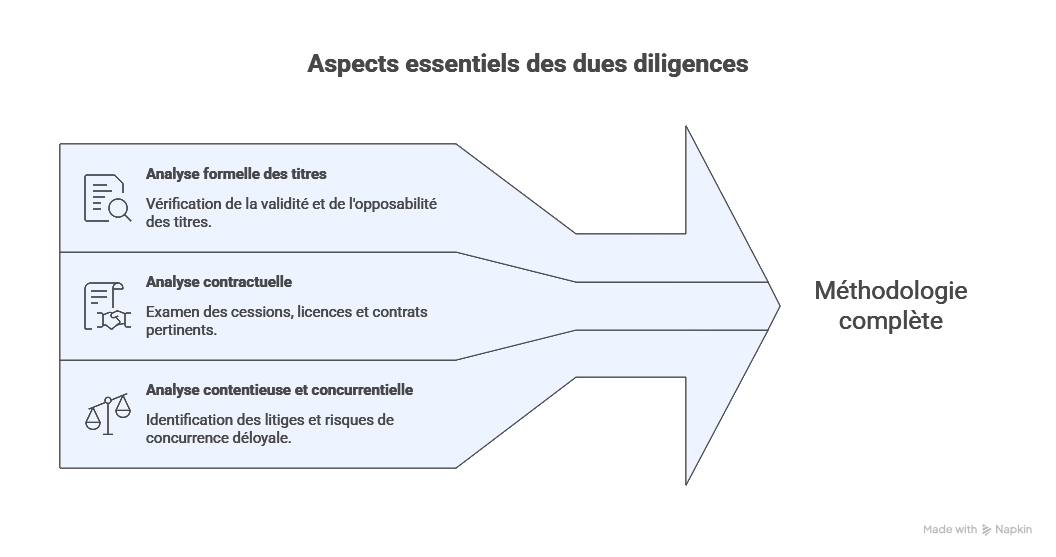

L’analyse stratégique de l’avis d’opposition

La première étape pour le déposant consiste à analyser l’avis d’opposition qui repose sur trois critères essentiels :

- La comparaison des signes : L’analyse doit porter sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. L’analyse est conduite selon trois dimensions : visuelle, phonétique et conceptuelle.

- La comparaison des produits et services : L’analyse porte sur leur nature, leur destination, leur fonction, leur complémentarité éventuelle et leurs circuits de distribution. La seule appartenance à une même classe de la classification de Nice ne suffit pas à caractériser leur similarité.

- L’appréciation globale du risque de confusion : Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de l’interdépendance des facteurs. Un faible degré de similitude des signes peut être compensé par une forte proximité des produits et services, et inversement.

Une argumentation efficace ne consiste pas à isoler un critère, mais à déconstruire méthodiquement la démonstration adverse.

La rédaction du mémoire de réponse et éléments probatoires

A la suite de l’analyse de l’opposition, la rédaction du mémoire en réponse constitue un moment stratégique décisif. Il ne s’agit pas d’une simple réponse formelle, mais d’un raisonnement juridique structuré visant à démontrer, de manière claire et convaincante, l’absence d’atteinte aux droits antérieurs invoqués.

Le mémoire doit d’abord rappeler avec exactitude les éléments procéduraux : office saisi, numéro d’opposition, référence de la demande contestée et droits antérieurs invoqués. Cette mise en contexte permet d’inscrire l’argumentation dans un cadre juridique précis.

Il convient ensuite d’exposer les arguments de l’opposant afin de les analyser et de les contester point par point. Cette étape démontre la compréhension des griefs soulevés et permet d’identifier les éventuelles faiblesses du raisonnement adverse. L’argumentation doit replacer les signes et les produits ou services dans leur contexte économique réel afin de démontrer l’absence de confusion pour le public pertinent.

Enfin, le mémoire doit être soutenu par des pièces pertinentes et expliquées comme des preuves d’usage, documents commerciaux ou éléments de marché qui doivent être intégrés de manière argumentée. La cohérence globale du mémoire est essentielle : chaque développement doit contribuer à un objectif unique, convaincre l’examinateur que la marque contestée peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits invoqués.

Preuve d’usage et négociations alternatives

- Demander la preuve d’usage : un levier procédural décisif

Lorsque la marque antérieure invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander que l’opposant rapporte la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services invoqués. Cette faculté existe tant devant l’INPI que devant l’EUIPO.

La charge de la preuve repose sur l’opposant qui doit démontrer un usage réel, public et commercialement justifié au cours des cinq dernières années sur le territoire pertinent.

Les éléments probatoires admis comprennent notamment des factures, catalogues, publicités, supports promotionnels, données de vente et documents contractuels. L’usage doit être sérieux et non symbolique. À défaut de preuves suffisantes, l’opposition peut être rejetée pour les produits ou services non justifiés.

Cette étape constitue fréquemment un tournant stratégique de la procédure.

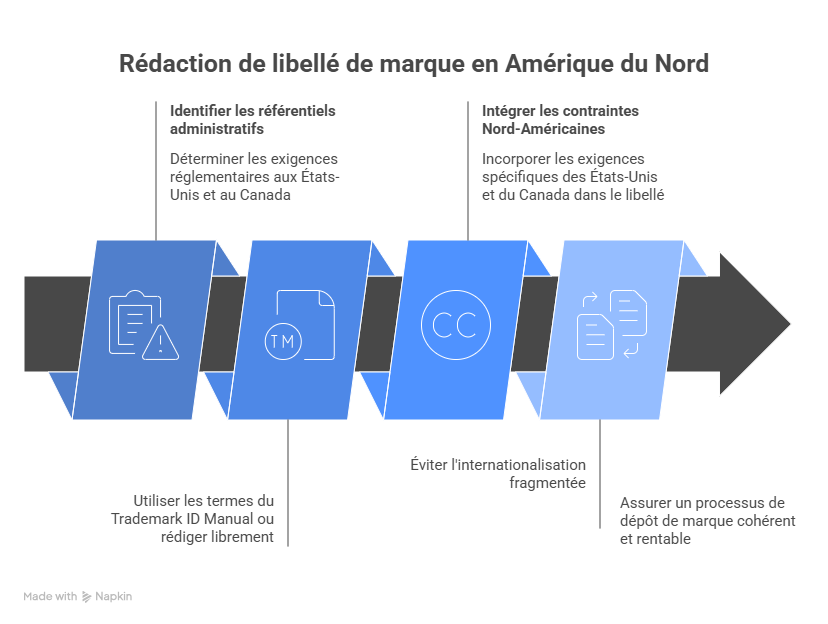

- Limitation du libellé

Le déposant peut choisir de restreindre volontairement la liste des produits ou services visés par la demande de marque. Cette limitation permet d’éliminer les éléments entrant en conflit avec le droit antérieur invoqué. Elle peut conduire au retrait partiel de l’opposition ou à son rejet.

Toutefois, la limitation est définitive. Elle réduit le champ de protection de la marque et doit être évaluée au regard des perspectives d’exploitation future.

En pratique, cette option constitue souvent un levier de négociation, notamment dans le cadre de la phase de cooling-off devant l’EUIPO.

Conclusion

Répondre à une opposition de marque exige une maîtrise technique du droit des marques, une analyse factuelle approfondie et une stratégie rédactionnelle adaptée aux exigences des offices en charge. Une réponse construite sur une démonstration solide d’absence de risque de confusion, étayée par des preuves circonstanciées, permet non seulement de neutraliser l’opposition, mais aussi de renforcer la sécurité juridique de votre marque.

Maîtriser cette étape procédurale est un enjeu stratégique majeur pour la protection de votre identité commerciale et la valorisation de vos actifs immatériels.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Que se passe-t-il si le déposant ne répond pas à l’opposition ?

L’absence de réponse entraîne la clôture de la phase contradictoire et conduit généralement à un rejet total ou partiel de la demande pour les produits ou services visés par l’opposition. Le silence vaut renonciation à présenter des arguments de défense.

2. Peut-on demander un délai supplémentaire pour préparer la réponse ?

Il n’est en principe pas possible d’obtenir une prorogation du délai pour répondre. Devant l’INPI comme devant l’EUIPO, les délais impartis pour produire des observations sont strictement encadrés et ne peuvent pas être prolongés sur simple demande. Seules certaines hypothèses spécifiques de suspension de la procédure peuvent être envisagées, notamment en cas de négociations en vue d’un accord amiable, et sous réserve du respect des conditions procédurales applicables.

3. Une opposition peut-elle être retirée en cours de procédure ?

Oui, l’opposant peut retirer son opposition à tout moment, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou de manière unilatérale. Le retrait met fin à la procédure pour les produits ou services concernés. Toutefois, les frais engagés par l’opposant ne sont pas automatiquement remboursés. Il est donc essentiel d’encadrer tout accord par écrit afin de sécuriser les engagements réciproques.

4. Peut-on produire de nouvelles preuves après le dépôt du mémoire en réponse ?

En principe, les offices fixent des délais précis pour la production des pièces. Des éléments complémentaires peuvent parfois être admis, mais leur recevabilité dépend du stade procédural et de la justification apportée. Une stratégie probatoire anticipée est donc essentielle

5. Le déposant peut-il invoquer sa bonne foi pour écarter l’opposition ?

La bonne foi n’est pas un critère déterminant dans l’analyse du risque de confusion. L’examen porte principalement sur la comparaison objective des signes et des produits ou services. Toutefois, la démonstration d’une coexistence pacifique antérieure ou d’un usage indépendant peut constituer un élément contextuel utile dans certaines stratégies de défense.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

comme marque de l’Union européenne (

comme marque de l’Union européenne (