ICANN annonce les prestataires de résolution de litiges pour le prochain round de nouveaux gTLDs : ce que les entreprises doivent savoir

Le 3 juillet 2025, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a annoncé la sélection officielle des prestataires de services de résolution des litiges (Dispute Resolution Service Providers – DRSPs) pour le prochain cycle du programme des nouveaux gTLDs (generic Top-Level Domains) (source ICANN).

Parmi ces prestataires figurent deux acteurs majeurs :

- l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI / WIPO)

- la Chambre de Commerce Internationale (ICC)

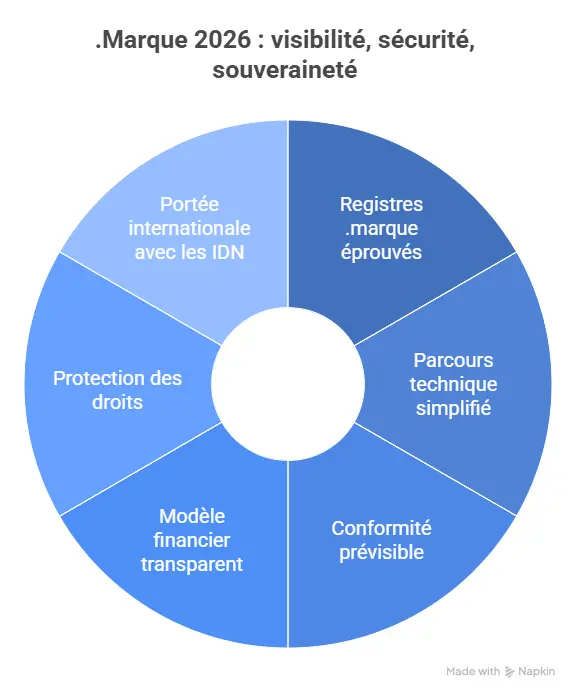

Cette désignation marque une étape clé dans la préparation du prochain round, dont l’ouverture des candidatures est prévue pour avril 2026. Pour les entreprises, il est temps d’anticiper : ces procédures détermineront qui pourra contester une candidature et sur quels fondements.

Contexte : pourquoi un système de résolution des litiges ?

Le programme des new gTLDs, lancé pour la première fois en 2012, permet à des entreprises ou organisations de déposer leur propre extension (.brand, .shop, .wine, etc.).

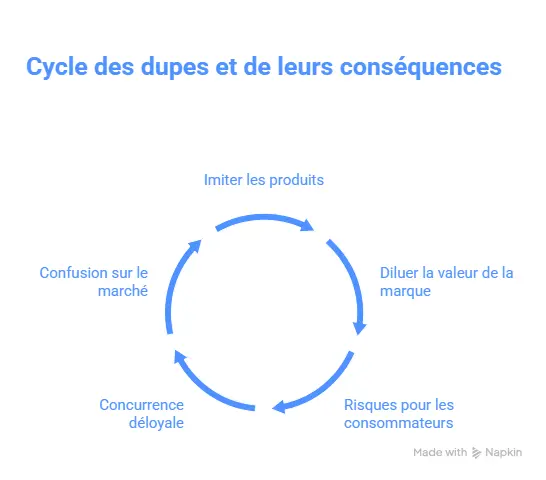

Cependant, ce processus peut donner lieu à des litiges. Exemple :

- Une entreprise A demande le dépôt de .brandX.

- Une entreprise B, déjà titulaire de la marque BrandX, peut déposer une objection pour défendre ses droits.

Ces litiges sont confiés à des prestataires spécialisés désignés par l’ICANN afin de garantir une procédure impartiale, experte et rapide.

Les prestataires désignés en juillet 2025

WIPO (World Intellectual Property Organization)

L’OMPI a été confirmée comme prestataire exclusif pour :

- les Legal Rights Objections (LRO) : lorsqu’un gTLD porte atteinte à une marque ou un droit antérieur ;

- les String Confusion Objections (SCO) : lorsqu’un gTLD est trop similaire à un autre déjà demandé.

👉 Lors du précédent cycle (2012), la WIPO a administré 69 cas d’objections basées sur des droits légaux (source WIPO).

Avec plus de 75 000 litiges de noms de domaine traités depuis 1999 dans le cadre de la politique UDRP, et une coopération avec plus de 85 registres nationaux (ccTLDs), l’OMPI s’impose comme un acteur de référence.

ICC (International Chamber of Commerce)

La Chambre de Commerce Internationale (source ICC) sera compétente pour :

- les Objections basées sur l’intérêt public (Public Interest Objections),

- les Objections communautaires (Community Objections).

L’ICC apporte son expertise en arbitrage et médiation internationale, avec une solide expérience dans la gestion de litiges complexes à portée mondiale.

Les étapes de sélection des DRSPs

- Novembre 2024 : ICANN lance un Request for Information (RFI) pour identifier les prestataires potentiels (source ICANN).

- Mars 2025 : lancement du Request for Proposal (RFP) pour la sélection officielle (source ICANN).

- 3 juillet 2025 : annonce officielle de la sélection (WIPO et ICC).

Pourquoi c’est stratégique pour les entreprises

L’annonce de juillet 2025 n’est pas qu’un détail administratif. Elle a un impact direct pour les candidats au prochain round gTLD :

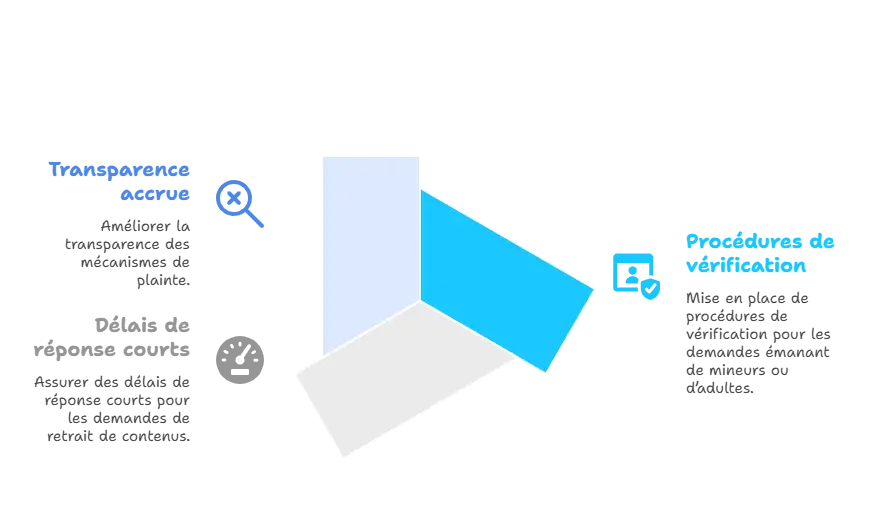

- Prévisibilité : les règles du jeu sont désormais claires (qui juge, sur quels fondements).

- Sécurité juridique : recours possibles en cas d’atteinte à des marques ou à l’intérêt public.

- Stratégie défensive : les titulaires de marques peuvent anticiper des objections ciblées.

- Stratégie offensive : les candidats peuvent préparer leur dossier en minimisant les risques d’objections.

Checklist : êtes-vous prêts pour le prochain round ICANN ?

✔ Audit de portefeuille : identifier les marques sensibles et extensions stratégiques.

✔ Définir une stratégie : offensive (.brand) ou défensive (sécuriser certaines extensions).

✔ Préparer un budget : frais ICANN, assistance juridique, éventuelles procédures d’objection.

✔ Mettre en place une surveillance : suivre les candidatures concurrentes dès leur publication.

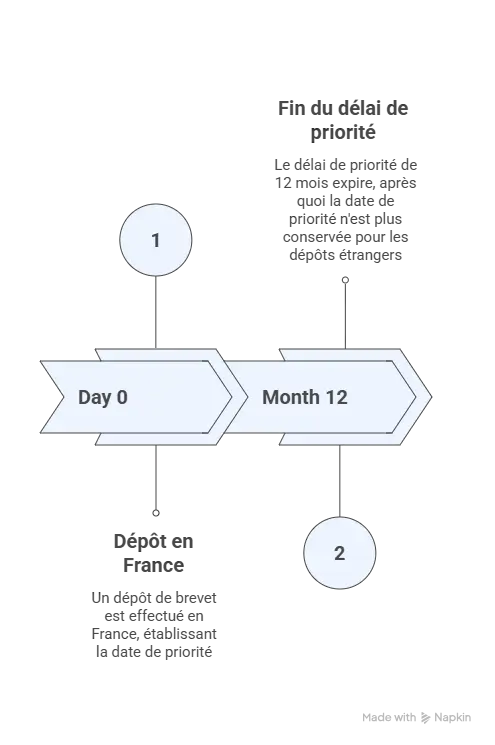

✔ Anticiper les délais : le traitement complet d’un dossier peut prendre jusqu’à 15 mois.

Études de cas

- Multinationale du luxe : accompagnée lors du round 2012 pour déposer un .brand et éviter les risques de confusion avec des extensions similaires.

- ETI technologique : mise en place d’une stratégie défensive avec surveillance continue des candidatures concurrentes.

- Start-up e-commerce : assistance dans une procédure UDRP pour récupérer un nom de domaine stratégique enregistré par un tiers.

👉 Ces cas montrent que la réussite passe par une anticipation juridique et stratégique, adaptée à la taille et au secteur de chaque entreprise.

Le rôle de Dreyfus

Depuis plus de 20 ans, Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques et noms de domaine.

- Expertise dans les procédures UDRP, URS, Syreli.

- Participation aux instances internationales (ICANN, INTA).

- Reconnaissance internationale (IP Stars, Top 250 Women in IP).

Le cabinet propose un accompagnement complet :

- audit de portefeuille,

- préparation et dépôt de candidatures gTLD,

- gestion des litiges (LRO, SCO, UDRP),

- mise en place de stratégies défensives et offensives.

FAQ – Dispute resolution & gTLDs

Qu’est-ce qu’une Legal Rights Objection (LRO) ?

Une procédure permettant à un titulaire de droits de s’opposer à une candidature gTLD portant atteinte à ses marques.

Qu’est-ce qu’une String Confusion Objection (SCO) ?

Une objection fondée sur la similarité excessive entre deux extensions, créant un risque de confusion.

Qui sont les prestataires désignés par l’ICANN en 2025 ?

La WIPO (exclusivement pour LRO et SCO) et l’ICC (pour objections communautaires et d’intérêt public).

Quelle différence entre LRO et UDRP ?

- LRO : concerne les candidatures de nouveaux gTLDs.

- UDRP : concerne les litiges sur les noms de domaine existants.

Combien coûte une objection ?

Les frais varient selon le type d’objection et le prestataire (WIPO ou ICC). Une planification budgétaire est indispensable.

Conclusion

L’annonce de l’ICANN du 3 juillet 2025 est une étape clé dans la préparation du prochain round de nouveaux gTLDs. La désignation de la WIPO et de l’ICC comme prestataires de résolution de litiges confirme l’importance d’anticiper juridiquement et stratégiquement les risques.

👉 Les entreprises doivent dès maintenant auditer leur portefeuille, définir une stratégie et s’entourer de conseils experts.

Dreyfus se tient aux côtés des entreprises pour transformer ces défis en opportunités et garantir la protection de leurs marques dans le nouvel espace numérique.

🔗 Liens vérifiés et utiles :